-

儀表網手機版

儀表網手機版

手機訪問更快捷

儀表網小程序

儀表網小程序

更多流量 更易傳播

-

公眾號:ybzhan

公眾號:ybzhan

隨時掌握行業動態

掃碼關注視頻號

掃碼關注視頻號

網絡課堂 行業直播

引言/背景介紹

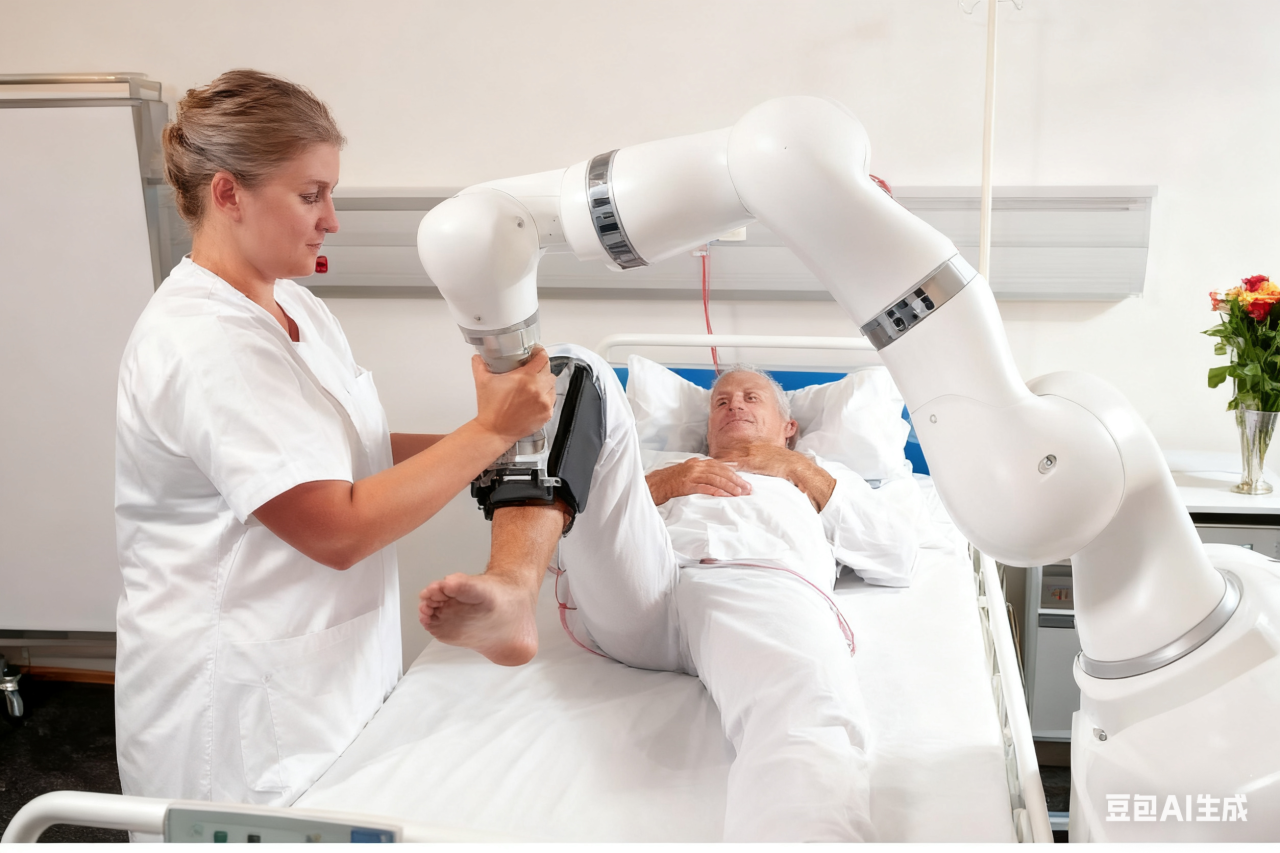

機器人輔助療法在中風神經康復中廣泛應用。機器人可通過精準檢測患者的表面肌電(EMG )信號,實現如開關控制、比例控制、基于肌電模式識別的控制,以同步輔助患者完成握拳等動作訓練。然而由于中風患者神經損傷,肌肉經常出現痙攣現象(不自主的肌肉僵硬或收縮),干擾了機器人對EMG檢測的準確性,進而導致輔助康復受限。

機器人輔助療法

中風后肌肉痙攣

在醫療美容領域,A 型肉毒桿菌毒素(BoNT-A,即常說的 “瘦臉針”“除皺針” 核心成分)是應用泛的微創美容材料之一,核心原理是通過暫時阻斷神經與肌肉間的信號傳遞,減少肌肉過度活動,從而改善因肌肉運動過度導致的外觀問題。研究發現,A型肉毒桿菌毒素(BoNT-A)是治療中風后痙攣的有效方法,那么其對中風患者運動檢測是否有影響呢?

來自康復大學的周平團隊在 2024 年第 17 屆國際康復工程與輔助技術大會上發表了題為《Effect of Botulinum Toxin Type A on EMG-based Motion Detection: a Pilot Study on Post-Stroke Patients》的文章,揭示了 A 型肉毒桿菌毒素(BoNT-A)可通過降低中風后患者的肌肉痙攣程度,提升基于(EMG)的運動檢測準確性(平均提高 9.5±3.5%),進而可能改善機器人輔助中風康復的人機交互體驗。

圖 1. 論文信息

研究方法與結果呈現

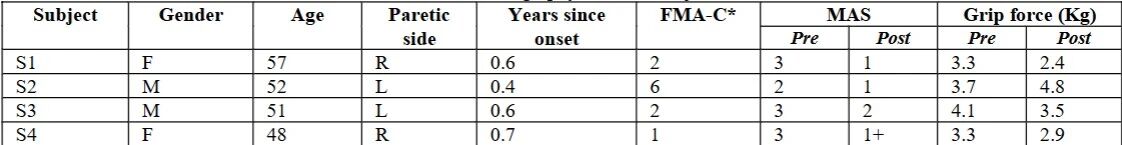

本研究共招募了4名中風后偏癱且伴隨中重度痙攣的患者(MAS評分2–3),所有受試者均接受了臨床常規的BoNT-A注射治療。在治療前及治療后兩周分別對患者的屈指淺肌(flexor digitorum superficiali, FDS)進行了常規的功能性測量:通過Fugl-Meyer手功能評分(FMA-C)來評估手部運動能力,用改良Ashworth量表(MAS)量化痙攣程度,并使用握力計檢測手部的收縮力。這些臨床指標為BoNT-A的干預效果提供了基礎參考。

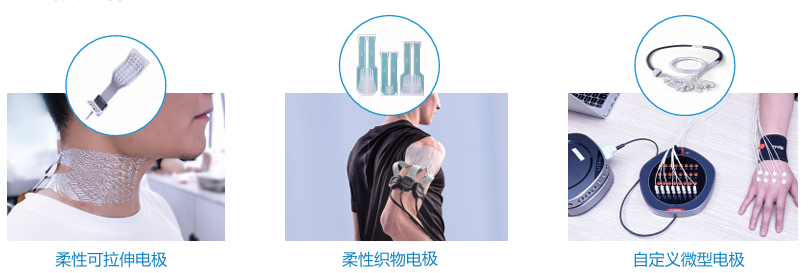

研究人員利用HD-EMG技術進行數據采集,采集設備為TMSi公司(荷蘭)研發的SAGA高密度肌電采集系統(圖2)。他們在患者的屈指淺肌表面貼附了一塊64通道(8*8)柔性電極陣列,電極直徑4mm,間距4mm,能夠捕捉到極為精細的肌電信號。實驗過程中,患者坐在桌前,肘部和肩關節保持在指定角度,手臂放松。研究人員指導受試者通過自主等長收縮1完成手部閉合動作(方式為握棒球),并盡可能穩定保持 5 秒以上。為避免受試者出現精神疲勞和肌肉疲勞,在連續兩次動作之間有充足的休息。

注1:等長收縮(isometric contractions):指肌肉在收縮過程中長度保持不變,但產生張力的收縮形式,如保持特定姿勢時的肌肉活動,文中 “握棒球并穩定保持” 即屬于此類收縮。

圖2. 使用SAGA設備進行高密度肌電信號采集實驗設置

研究人員通過視覺檢查確定運動起始與終止(真值),將每個試次分為運動前、運動中(自主收縮)、運動后三段,每段再分為400ms 無重疊分析窗,運動中窗標記為 “收縮”,運動前 / 后窗標記為 “休息”。同時采用運動檢測算法來標記EMG的“收縮”和“休息”。該方法基于振幅的閾值法,即分析400ms的EMG信號均方根(RMS),幅值超過閾值,就判定為運動,否則視為靜息。這一方法雖常用于健康受試者的運動檢測,卻對痙攣患者來說存在問題:因為在痙攣的作用下,即便患者處于靜息狀態,也常常出現自發放電,從而被誤判為運動。研究人員對運動前、運動中(自主收縮)、運動后三個階段的準確性采用 0.25、0.5 和 0.25 的權重進行加權平均,以此估算該次實驗的整體運動檢測準確性。通過微調閾值,可得到BoNT-A的干預前后兩次實驗的運動檢測準確性。

實驗結果表明,BoNT-A治療不僅減輕了痙攣,所有 4 名患者治療后 MAS 評分均降低(圖3),還顯著改善了動作檢測效果。如圖4所示,四名受試者的檢測準確率平均提升約9.5% ± 3.5%,其中兩名患者的改善具有統計學意義(p < 0.05)。

圖3. 卒中受試者人口統計學資料以及BoNT-A治療前后功能性測量得分

圖4. BoNT - A治療前后運動檢測準確率

治療前,患者在實際休息階段的肌電信號中常夾雜大量“偽動作”(痙攣),超過四分之一的信號窗口被誤判為運動;治療后,這類痙攣信號顯著減少,運動檢測算法誤判比例下降至20%以下(圖5)。換言之,BoNT-A幫助肌電信號在休息階段變得更加“安靜”,讓系統更容易識別真正的動作意圖(圖6)。

圖5. 受試者S1在BoNT-A治療前( A )和治療后( B )所有分析窗口的RMS值分布情況。微調后的閾值對應于運動檢測中的精度,如水平方向灰色虛線所示

圖6. 受試者S1的運動檢測結果。檢測到運動的分析窗口以灰色背景顯示。( A ) BoNT - A治療前的代表性結果。( B ) BoNT - A治療后的代表性結果。CH n 表示第n個通道

總結與討論:BoNT-A讓康復機器人更“懂”患者的運動意圖

隨著BoNT-A抗痙攣治療與高密度肌電技術的結合不斷深入,基于EMG的運動意圖識別正從“模糊的信號捕捉”走向“清晰、魯棒的人機交互”。本研究通過對比治療前后的肌電信號變化,驗證了BoNT-A不僅能緩解痙攣,還能讓肌電信號“安靜”下來,使運動與靜息的界限更加清晰,從而顯著提升了動作檢測的準確性。

這一發現為康復機器人“讀懂”患者的運動意圖提供了新的生理學支持。以往中風患者在使用肌電控制系統時,常常因為痙攣帶來的自發放電而出現“誤觸發”,讓訓練過程既不自然,也不高效。而在BoNT-A干預后,系統能夠更準確地識別真正的隨意收縮,康復機器人也就能更順暢地與患者互動,訓練過程因此變得更安全、更可靠。更重要的是,這項研究為未來“藥物+技術”的模式提供了范例。BoNT-A不僅是單純的抗痙攣手段,更可能成為智能康復的“助推器”,幫助肌電接口減少噪聲干擾,讓人工智能和機器人更精準地發揮作用。正如研究團隊所強調的,這不僅是一項關于藥物的研究,更是推動中風康復走向智能化、個性化的一次探索。

原文鏈接

Y. Zhang et al., “Insula-Medial Prefrontal Cortex Functional Connectivity Modulated by Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation: An fMRI Study,” IEEE J. Biomed. Health Inform., vol. 28, no. 10, pp. 5962–5970, Oct. 2024.

研究團隊介紹

本文作者包括Zeng Xuemei, Sun Weishuang, Lu Zhiyuan, Li Tieshan, 公維軍和周平;其中Zeng Xuemei、Lu Zhiyuan、周平教授來自康復大學(中國青島),Sun Weishuang來自濰坊山東第二醫科大學,Li Tieshan來自青島大學附屬醫院康復醫學科,公維軍教授來自北京首都醫科大學附屬北京康復醫院神經康復科。

關于維拓啟創

維拓啟創(北京)信息技術有限公司成立于2006年,是一家專注于腦科學、康復工程、人因工程、心理學、體育科學等領域的科研解決方案供應商。公司與國內外多所大學、研究機構、企業長期保持合作關系,致力于將優質的產品、技術和服務帶給各個領域的科研工作者,為用戶提供有競爭力的方案和服務,協助用戶的科研工作,持續提升使用體驗。

相關產品

免責聲明

客服熱線: 15267989561

加盟熱線: 15267989561

媒體合作: 0571-87759945

投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序