【

儀表網 研發快訊】近年來,鋰離子電池儲能系統頻繁發生安全事故,引發業界廣泛關注。這些事故不僅造成嚴重人員傷亡和財產損失,也引發了對鋰電池安全性的深刻質疑。因此,亟需深入理解其熱失控機制,特別是內部可燃氣體的演化過程。氫氣(H?)是熱失控中最主要的產物,濃度可高達70%,其高火焰傳播速度和寬爆炸極限使其成為引發燃爆的關鍵因素。然而,H2在充放電過程中的演化機制仍不清晰,尤其缺乏時間維度上的解析。當前多依賴

氣相色譜-質譜、差示電化學質譜或紅外光譜等方法,但這些手段時間分辨率低,且取樣具破壞性,測得數據往往偏離真實工況。因此,在非破壞、常規運行條件下實現H2的原位、實時定量,仍是一大技術挑戰。

北京大學趙皓研究員團隊、夏定國教授團隊,華北電力大學馬國明教授團隊通過原位表面改性的光纖布拉格光柵

傳感器,對鋰離子電池內氫氣演化進行了監測,以解碼其熱失控機制并預防火災。該研究在商業18650磷酸鐵鋰(LFP)電池的多次充放電循環過程中,發現了與電池內氫氣濃度與溫度相關的可逆吸附-脫附變化和以及不可逆增長。值得注意的是,在實驗中觀察到了氫氣演變的獨特負溫度系數(NTC)行為,其中在超過臨界溫度時,氫氣濃度與電池內溫度呈反向變化。進一步的數值和分析表明,氫氣演變通過吸附-脫附、Fick擴散和Soret擴散共同控制,NTC行為可以減輕熱失控的嚴重危害。該工作對于推進下一代高安全電池的設計具有關鍵價值。相關研究成果以“Operando observing hydrogen evolution in commercial lithium-ion batteries”為題發表在Energy & Environmental Science上,王淵和郭書言為本文第一作者。

核心內容表述:

要點一:全新氫氣原位感知方法

研究團隊基于近年來智能電池領域發展的新型光纖傳感技術(圖1),設計了適用于電池內部非破壞性氫氣檢測的光纖布拉格光柵(FBG)傳感器,可在商用18650電池的充放電過程中實時定量監測氫氣演化行為。該光纖檢測方法具備多項優勢,包括:無需取樣、優異的時間分辨率(約15秒)、高靈敏度(最小檢測限約為10 ppm),且不會干擾鋰電池內部的反應過程。該方法能夠在工業級鋰離子電池中實現對H2演化過程的精準有效監測,為鋰電池熱失控機制的研究及其安全預警體系的建立提供關鍵技術支撐。

光纖氫氣傳感器原理與性能驗證

要點二:全新氫氣演化機制

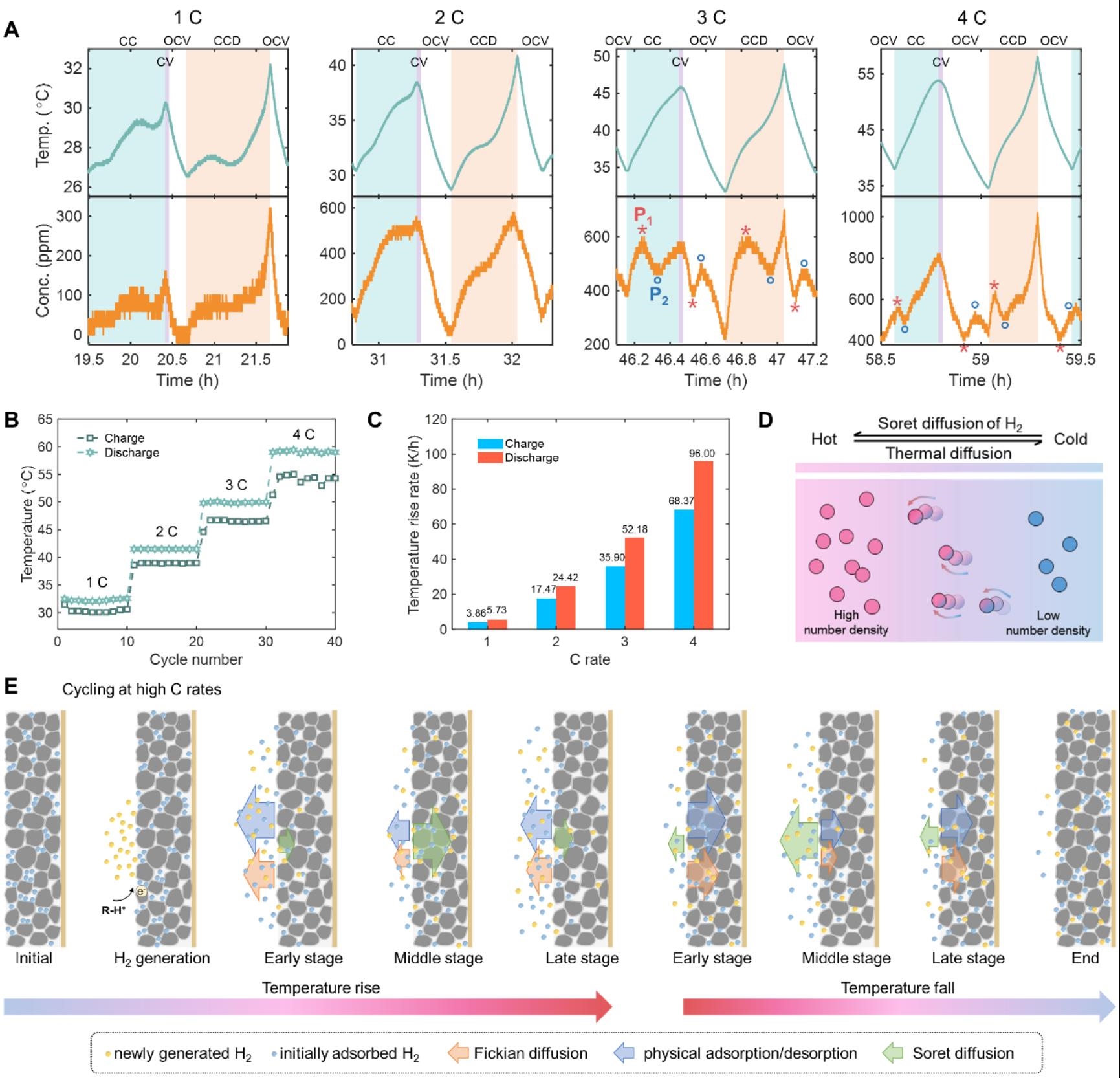

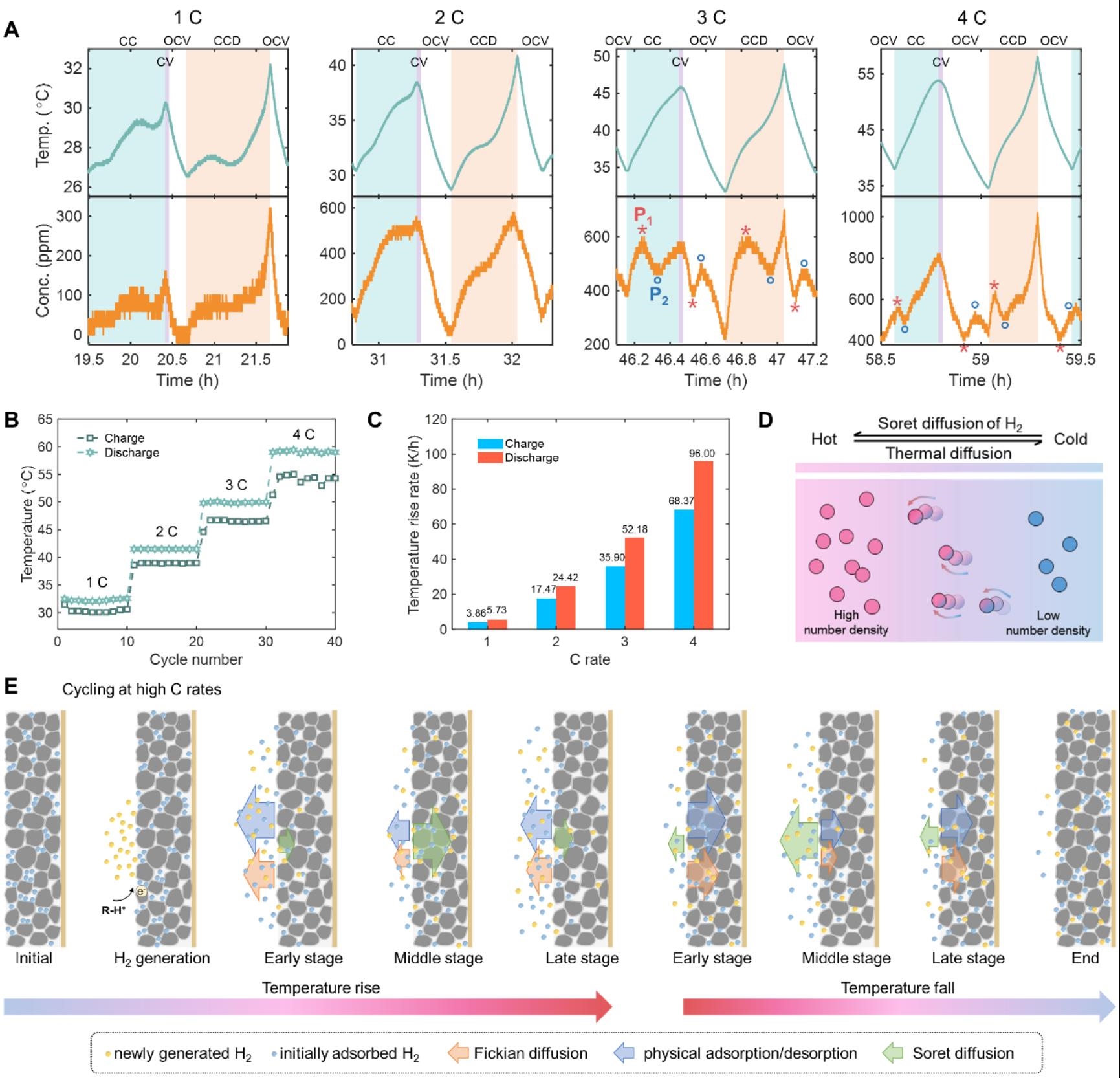

該研究首次揭示了電池內部與溫度相關的可逆性H2演化行為(圖2):在1C倍率下H2濃度可達380 ppm,在4C倍率下則升高至1040 ppm;而在長期循環后,還觀察到不可逆的H?生成,濃度最高可達220 ppm。可逆性H2的演化主要歸因于多孔石墨負極材料對氣體的吸附-脫附作用。值得注意的是,研究首次在實驗中發現了電池循環過程中氫氣演化的NTC(負溫度系數)行為(圖3):在某些高升溫速率下的特定溫度區間內,H2濃度與內部溫度呈反向變化趨勢。這一現象被認為與溫度誘導的擴散行為密切相關。

電池內氫氣濃度可逆變化

高倍率下電池內氫氣NTC行為

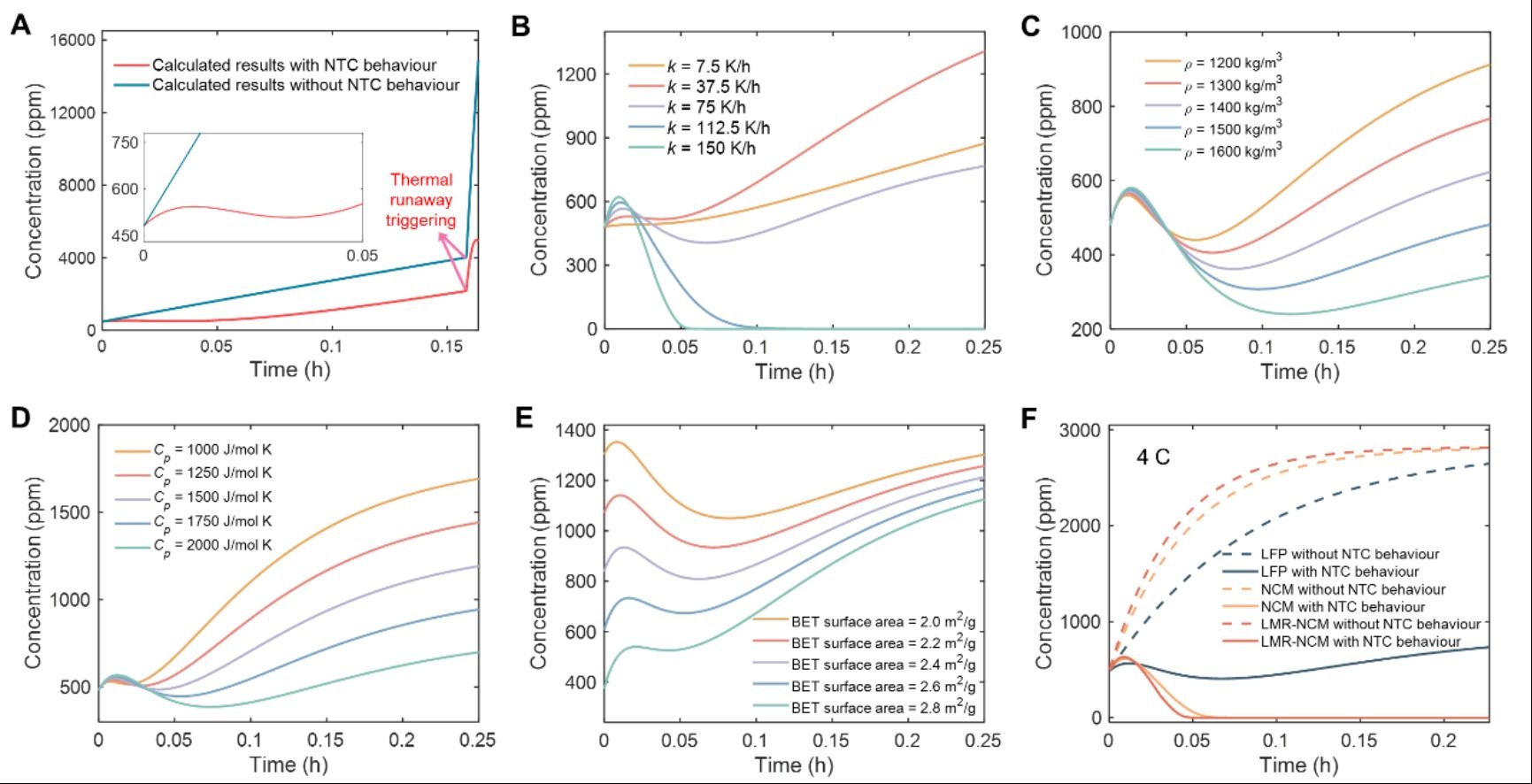

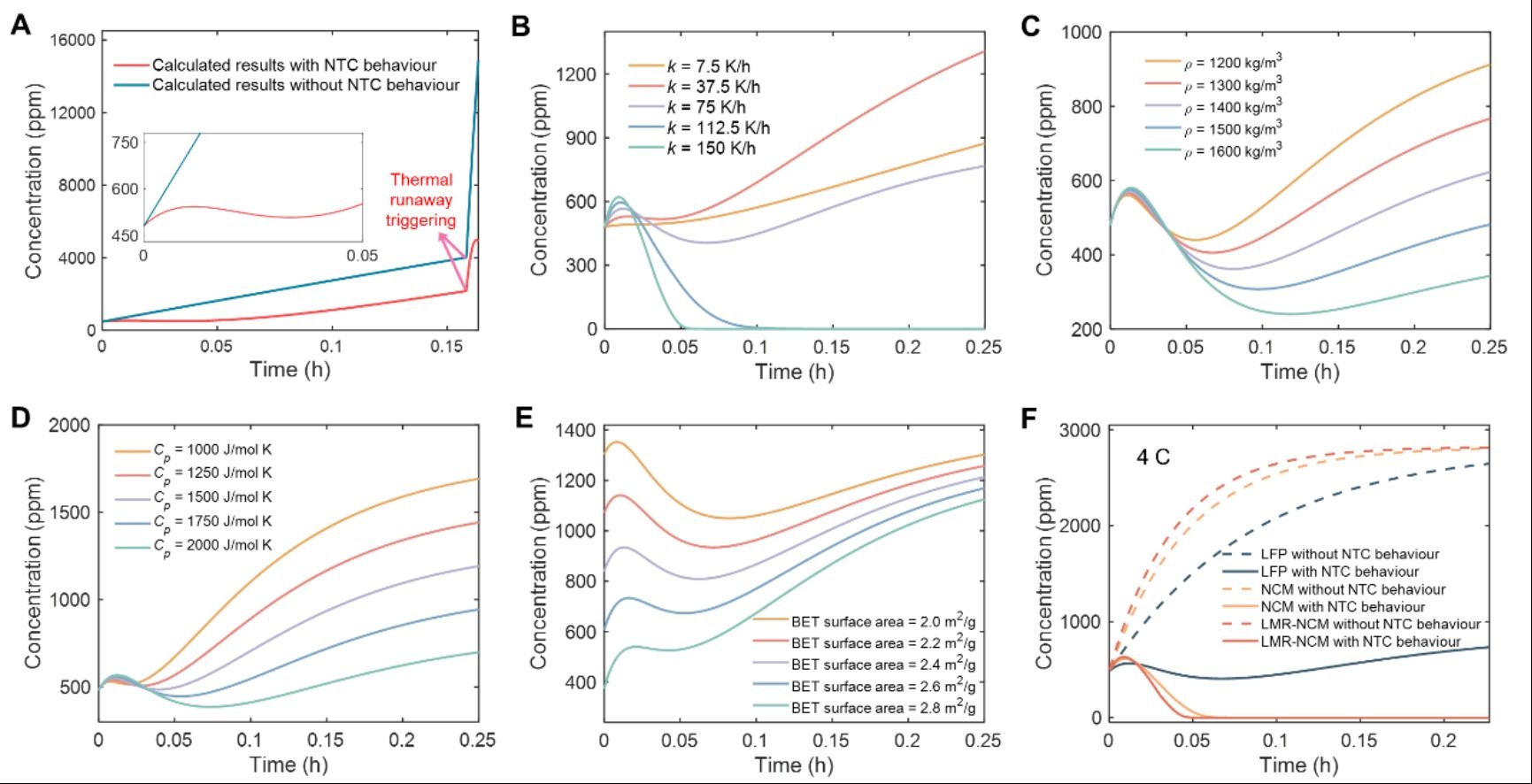

為此,進一步建立了一個描述電池內部氫氣瞬態與空間演化的理論模型,涵蓋吸附/脫附、Fick擴散、Soret擴散及化學反應等多種機制,系統解釋了該NTC行為,認為其源于在高焦耳熱效應與電池系統低Lewis數條件下,H2的Soret擴散增強所致(圖4)。

電池內氫氣演化機制

要點三:面向安全性的鋰電池設計新策略

研究闡明了電池熱失控過程中H2演化的特征,并為電池的設計與運行提供了安全性指導。對于在外部觸發故障情境下的LFP電池,劇烈的升溫速率可誘發熱失控。研究預測,在不考慮NTC行為的情況下,熱失控前后H2的積聚量分別約為具有NTC行為時的2倍和3倍。這表明增強NTC效應有助于降低熱失控引發燃燒的風險,提升電池安全性。該研究進一步發現,NTC行為在電池循環中可通過增強焦耳熱、降低電解液Lewis數以及提高負極石墨孔隙率等方式顯著增強(圖5),在此情況下,H2幾乎被局限于負極區域,而非進入電池中部空腔。這一發現有望建立新一代智能電池在高倍率條件下的關鍵安全范式與設計策略,例如提高電解液的密度和熱容,采用高孔隙率石墨材料等。此外,該研究還證實,NTC行為對于開發快充型與高能量密度電池亦具有重要優勢。

基于NTC行為的電池安全提升策略

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。