【

儀表網 研發快訊】近日,武漢大學遙感信息工程學院教授胡慶武與王少華課題組在遙感考古與數字化保護領域取得系列研究成果,相關研究論文連續發表于Journal of Archaeological Science、Nature旗下期刊npj Heritage Science及Journal of Cultural Heritage等期刊。該系列研究將遙感技術、人工智能技術與文化遺產考古與數字化保護相結合,針對文化遺產遺址快速調查發現、精確識別定位和高效數字化保護利用中的技術問題,提出了一系列遙感+AI+考古+文化遺產保護交叉創新方案。

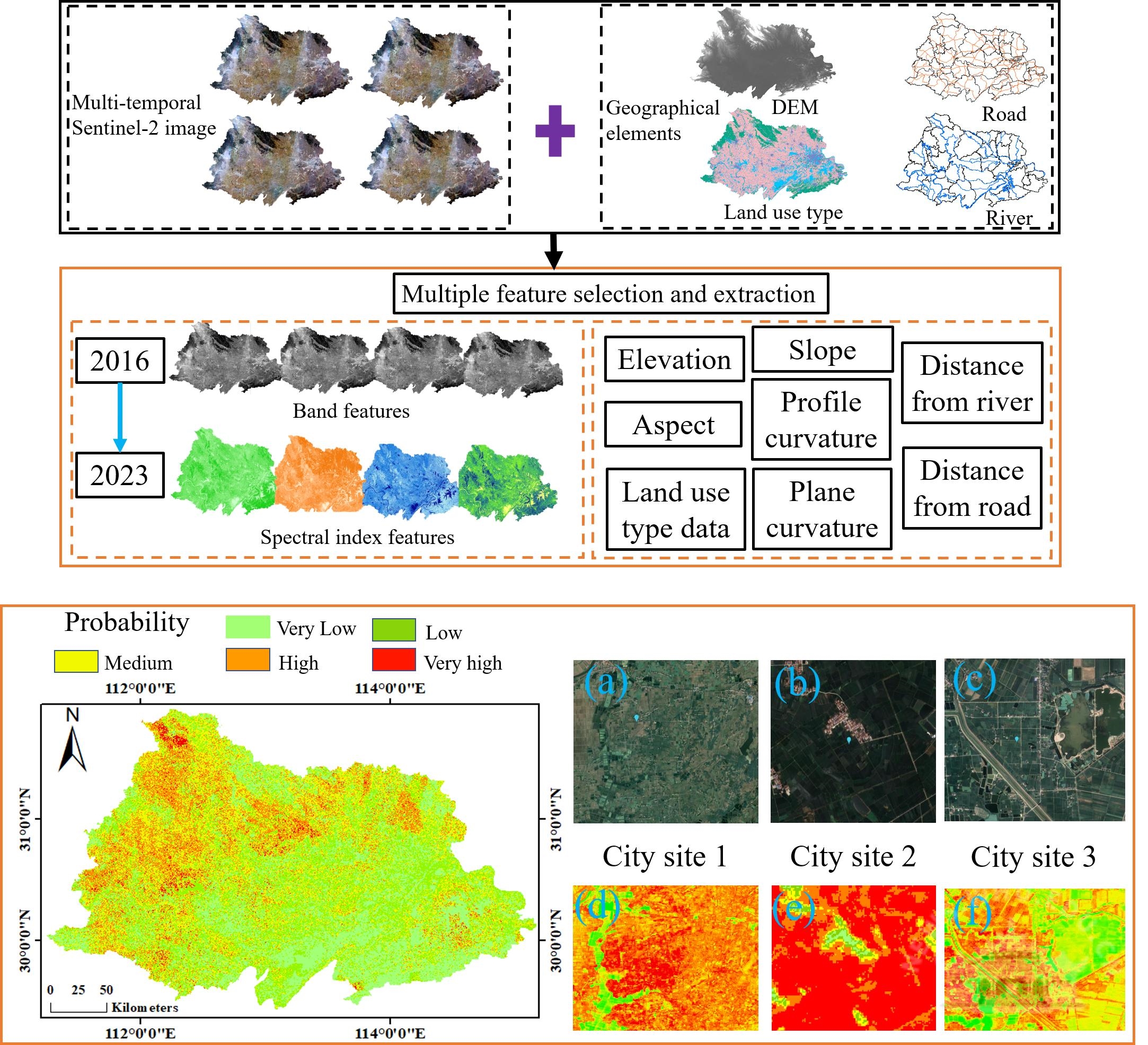

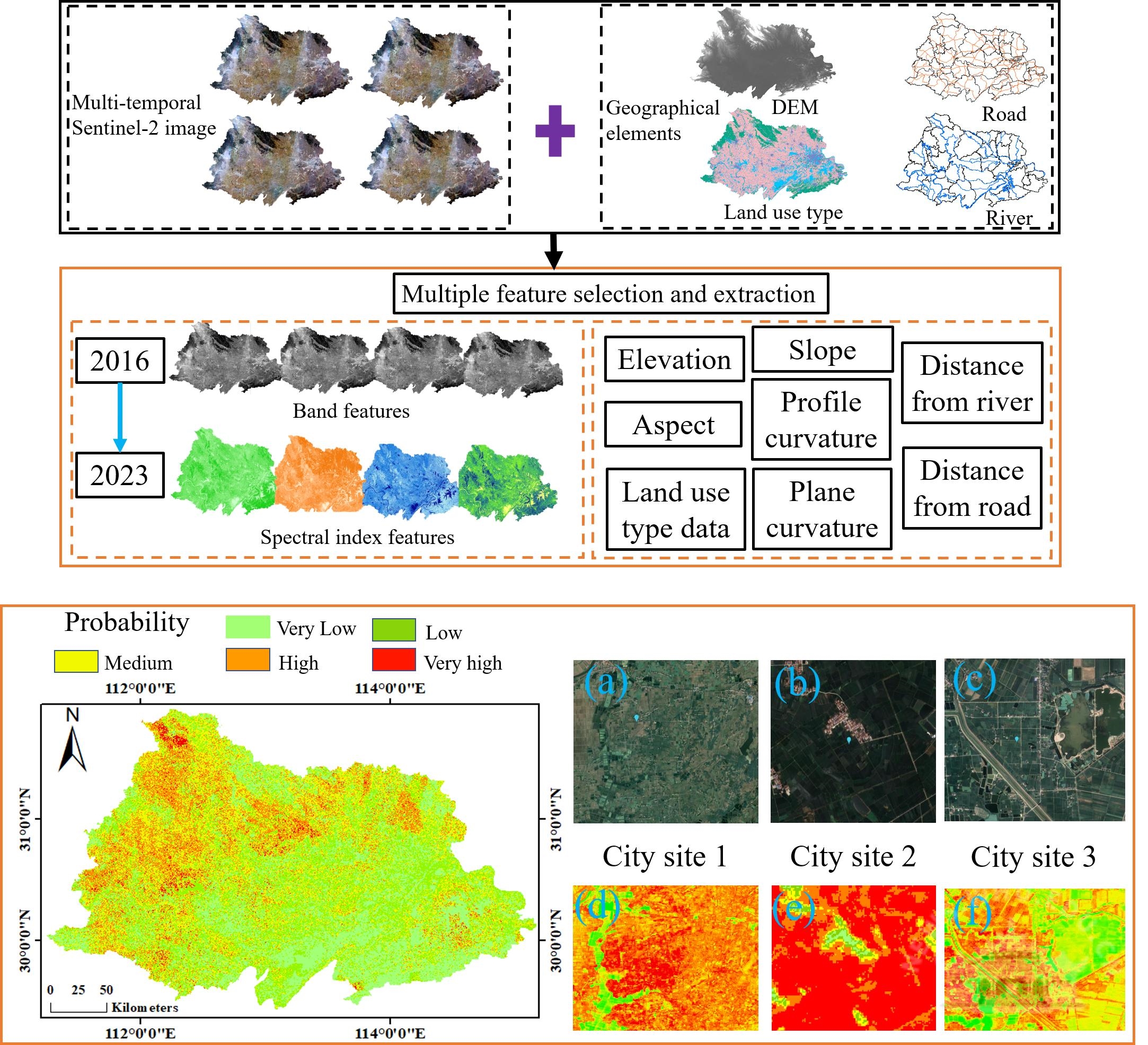

長江中下游史前古城遺址預測技術路線

論文“Predicting ancient city sites using GEE coupled with geographic element features and temporal spectral features: a case study of the Neolithic and Bronze Age of the Jianghan region, China”發表在npj Heritage Science上,武漢大學歷史學院副教授鄒秋實和王少華為論文共同通訊作者,遙感信息工程學院博士生楊洪為論文第一作者。在野外廣袤的區域內進行地毯式考古調查耗時耗力且成本高昂,考古遺址預測模型(ASPM)通過分析地理、環境、水文、土壤、遙感影像等多源數據,識別出遺址可能存在的“高概率區”,能夠極大地縮小需要實地調查的范圍。該研究以長江中游江漢地區新石器時代和青銅時代的古城址為研究對象,基于Google Earth Engine(GEE)云平臺標注了33個古城址的具體位置和范圍,提出一種耦合地理要素特征和時序光譜特征的機器學習古城址預測模型,提高了模型對古城址區域的識別能力,古城址區域預測精度達到80%,能夠獲得古城址潛在分布的高概率區域,可用于預測古城址的潛在地理位置,指示未來野外考古調查工作的重點區域。

泰國東北部壕溝環繞型遺址識別結果

發表在Journal of Archaeological Science的論文題為“Moated site object detection using time series satellite imagery and an improved deep learning model in northeast Thailand”。王少華和胡慶武為論文共同通訊作者,楊洪為第一作者。傳統遺址識別依賴專家人工判讀航拍/衛星影像或實地勘察,耗時長、易疲勞、主觀性強。深度學習目標檢測模型能自動、快速掃描海量遙感影像(光學、

激光雷達/LiDAR、多光譜、雷達等),標記出疑似遺址目標,助力野外考古遺址遺跡快速識別、定位和清單統計。該研究基于時序衛星影像數據,將深度學習目標檢測方法應用于檢測泰國東北部有壕溝環繞的遺址,提出多光譜與植被指數融合的多信息融合數據(N-RGB),利用數據增強方法制作了遺址數據集,并改進YOLOv5s目標檢測模型提高模型對遺址的識別能力,在對100個護城河遺址的測試中實現100%的識別精度。最后,在泰國東北部確定了116個疑似遺址,并在東南亞其他國家識別出少量疑似遺址。

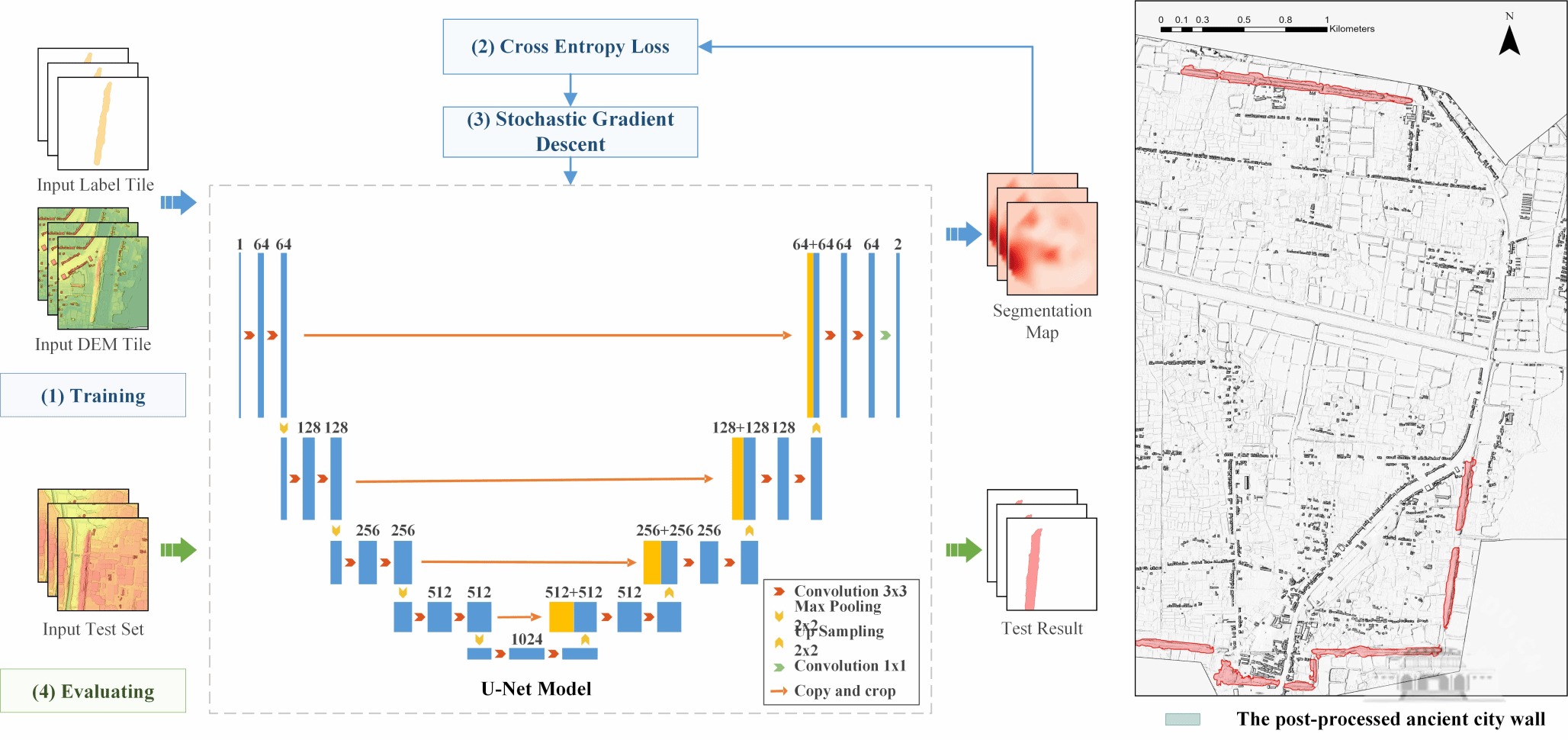

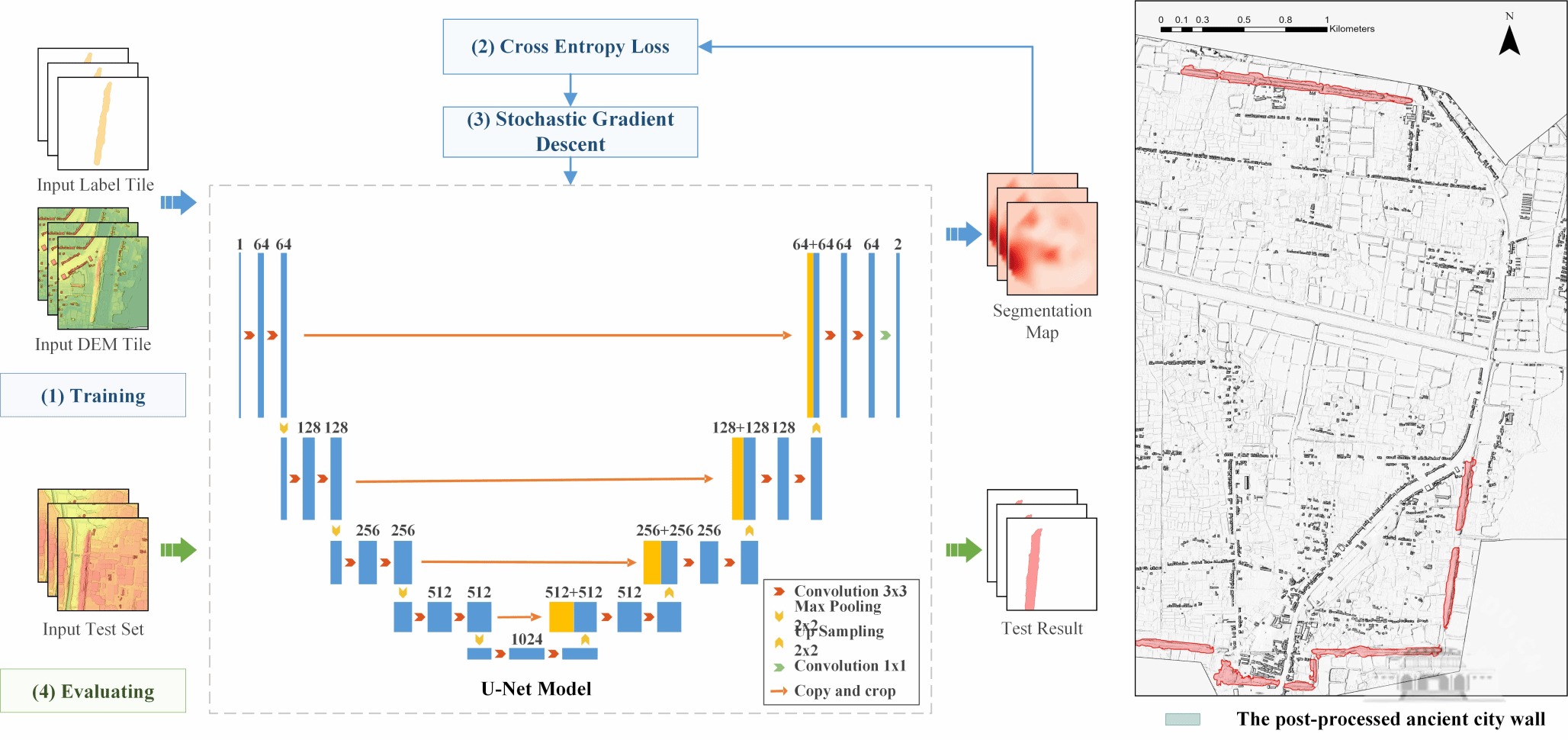

古城墻遺址識別技術路線

論文“Archaeological site segmentation of ancient city walls based on deep learning and LiDAR remote sensing”發表在期刊Journal of Cultural Heritage。王少華為論文通訊作者,實驗師王順利為第一作者。該研究針對傳統光學遙感和激光點云處理方法在古城墻調查識別中的適應性問題,基于激光雷達遙感數據,利用深度學習語義分割方法實現楚紀南故城古城墻精確識別。經過機載激光點云數據濾波處理、微地形表征、深度學習訓練推理,像素級別地識別提取存在茂密植被下的古城墻遺跡,古城墻識別精度高于90%。該研究成果對南方植被茂密區域古遺跡調查、保護等具有重要意義,可為考古遺址的探查、保護、變化檢測等提供參考。

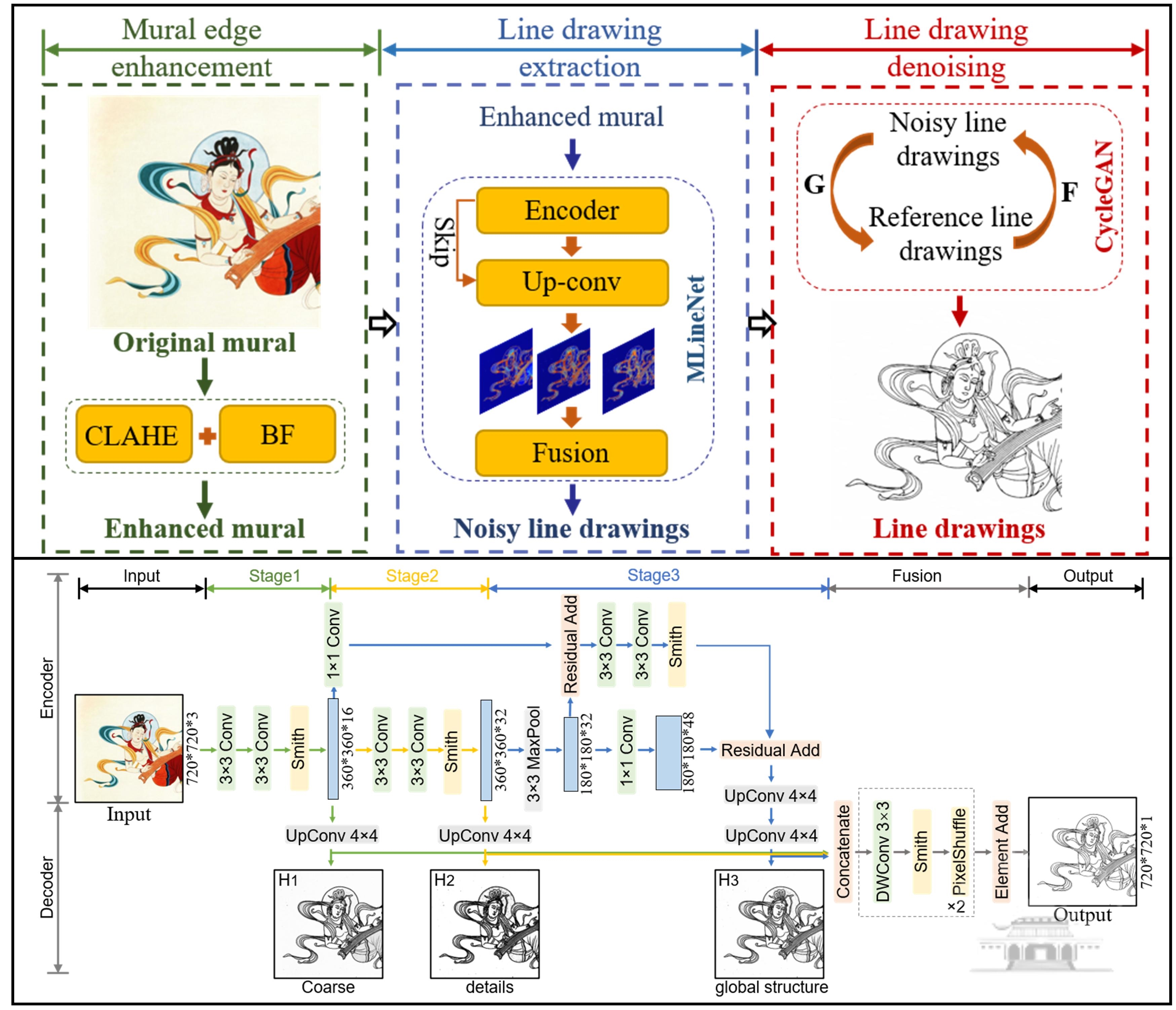

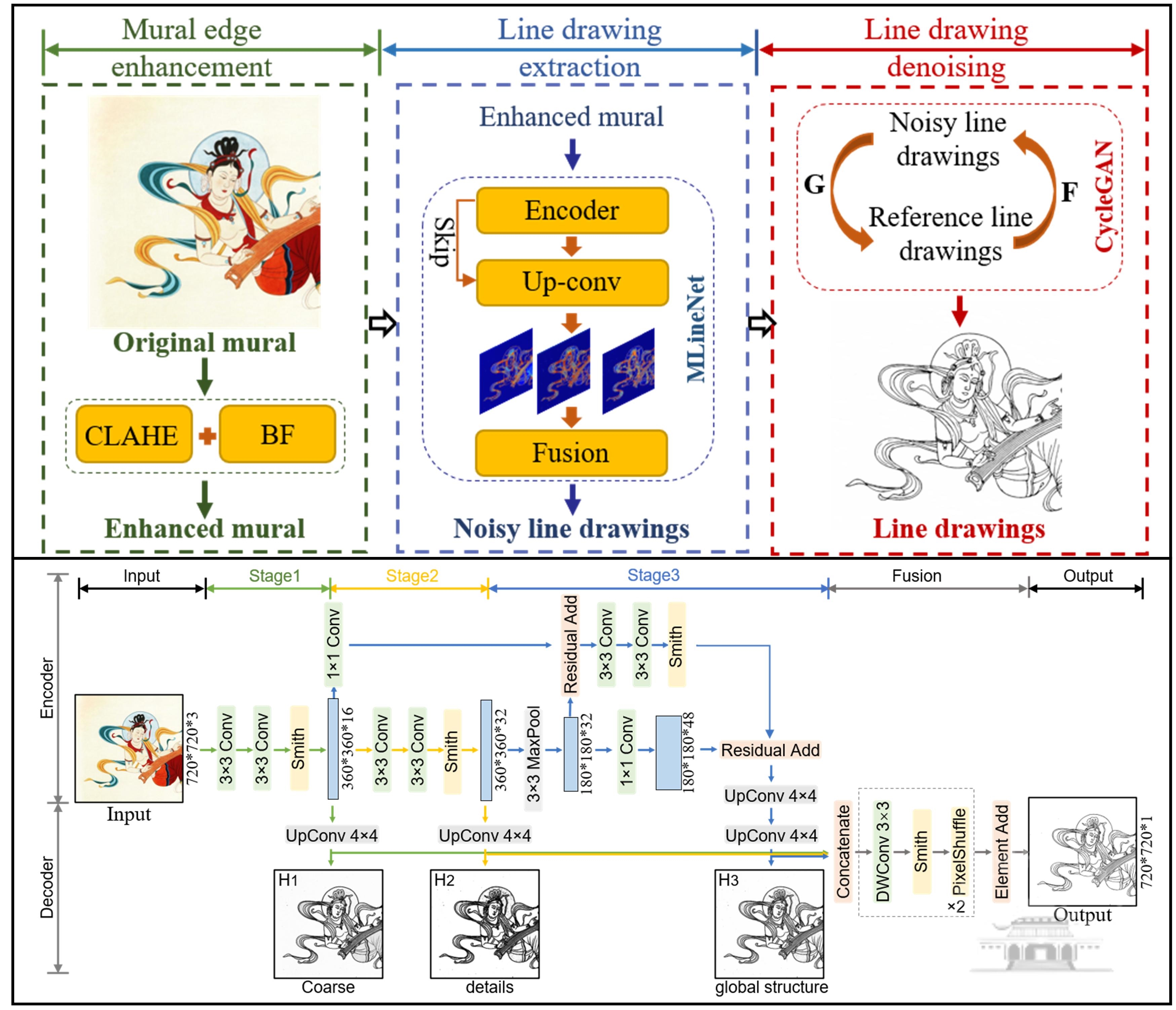

敦煌壁畫線描的自動化生成技術路線

發表在期刊npj Heritage Science的另一論文題為“Automatic generation of Chinese mural line drawings via enhanced edge detection and CycleGAN-based denoising”。胡慶武為論文通訊作者,博士生馮海霞為第一作者。該研究提出了一種自動生成壁畫線描的方法,以提升傳統壁畫數字化效率,緩解人工描摹依賴問題。該方法融合邊緣增強、線條提取與去噪三大模塊,具體包括:使用CLAHE與BF增強邊緣信息;設計神經網絡MLineNet提取多尺度線條特征,結合邊緣感知優化策略防止過度銳化或信息丟失;采用CycleGAN對邊緣檢測結果進行去噪,生成清晰自然、結構豐富的高質量線描圖。以敦煌壁畫為數據構建模型,LDP、TC、LS和Q指標分別達90.89%、87.78%、89.10%、89.26%,在細節、清晰度與平滑度上表現優異;在白沙壁畫上的Q值為90.50%,驗證了其穩健性與泛化能力。該研究為壁畫線描的自動化生成與傳統藝術的數字化保護提供了新思路與有效工具。

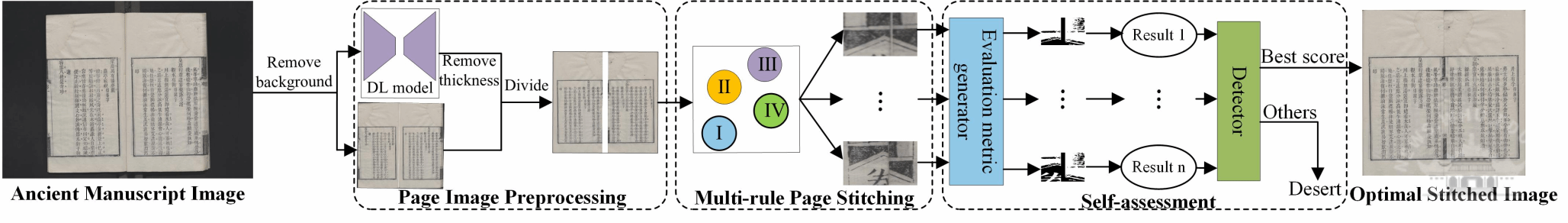

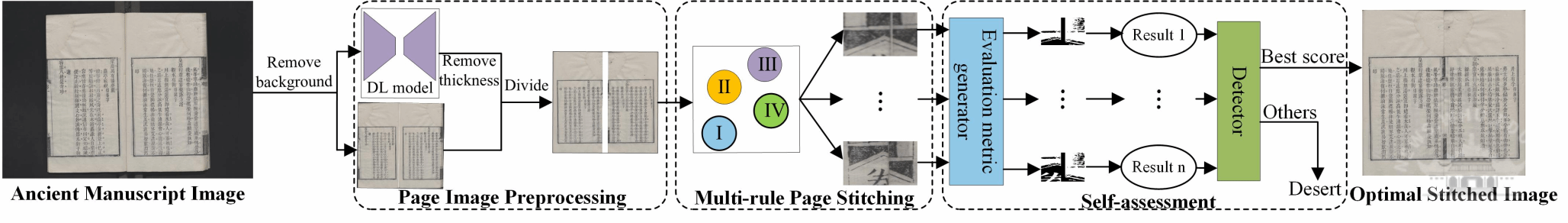

古籍書圖像自動拼接技術路線

論文“A non-overlapping image stitching method for reconstruction of page in ancient Chinese books”發表在期刊Computer Vision and Image Understanding。胡慶武為論文通訊作者,博士生蘭逸舟為第一作者。該研究針對古籍數字化過程中無重疊區域頁面拼接的難題,提出了一種基于深度學習的非重疊圖像拼接方法,包括頁面圖像預處理模塊、多規則頁面拼接模塊以及自評估模塊。首先利用語義分割模型預測書頁厚度區域并裁剪,精確定位拼接線;隨后設計了結合全局特征匹配與局部關鍵特征校準的多規則拼接方法,生成多種候選結果;最后通過自評估模塊自動篩選最優拼接圖像。實驗結果表明,該方法在262頁來自五部古籍的數據上拼接精度達到82.18%,較現有方法提升37.75%,在提升效率的同時減少了人工干預,為古籍自動化數字化和歷史文獻的光學字符識別奠定了基礎。

據悉,胡慶武與王少華課題組長期從事遙感測繪技術在考古、文化遺產數字化保護等領域交叉研究。2024年獲批國家重點研發計劃項目“大型線性文化遺產動態監測與風險評估”(No.2024YFB3908900)。課題組承擔了5項國家重點研發課題及2項復雜環境下文化遺產探測識別和精準建模國家自然科學基金面上項目。國家重點研發課題為:“天地聯合遙感遙測考古綜合分析技術研究與系統開發”(已驗收)、“北斗空天地集成高精度智能測繪技術”(已驗收)、“館藏文物數字指紋原位鑒別關鍵技術”(在研)、“大型線性文化遺產災害多要素全過程風險評估方法與應對”(在研)、“面向傳統藝術資源智能服務的平臺構建和應用示范”(在研)。2項復雜環境下文化遺產探測識別和精準建模國家自然科學基金面上項目為“激光雷達近地表地理環境分析與文化遺存識別方法研究”和“基于VR相機全景視頻跨平臺影像增量式三維重建與模型增強方法研究”。課題組還完成了荊州紀南城、湖南澧陽平原史前遺址、河南邙山墓群、貴州海龍屯、雄安新區等重點區域超過1萬平方公里的機載LiDAR遺址遺跡探測識別項目,推動了遙感+文化遺產交叉研究、關鍵技術研發、人才隊伍培育和應用創新,為文化遺產保護、人類文明史研究和文化強國戰略貢獻力量。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。