【

儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】近日,南方科技大學(xué)電子與電氣工程系教授陳樹明課題組成功開發(fā)出一種新型量子點(diǎn)

發(fā)光二極管(QLED)結(jié)構(gòu),首次達(dá)成了膠體量子點(diǎn)(CQDs)的電泵浦表面發(fā)射自發(fā)輻射放大(ASE),這一突破為量子點(diǎn)垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)的實(shí)現(xiàn)提供了解決方案。研究成果以“Electrically pumped surface-emitting amplified spontaneous emission from colloidal quantum dots”為題發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊Light:Science & Applications。

CQDs因其增益系數(shù)高、可溶液加工、顏色可調(diào)、成本低廉等優(yōu)勢,被視為下一代

激光二極管的理想增益材料。然而,在實(shí)現(xiàn)電泵浦的發(fā)射激光,尤其是實(shí)現(xiàn)更理想的表面發(fā)射激光的研究進(jìn)程中,一直面臨著兩大挑戰(zhàn):其一是電流注入不足導(dǎo)致粒子數(shù)反轉(zhuǎn)困難;其二是器件內(nèi)部光學(xué)損耗過高難以獲得正凈增益。針對上述問題,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新提出“電-熱-光協(xié)同設(shè)計(jì)”策略。

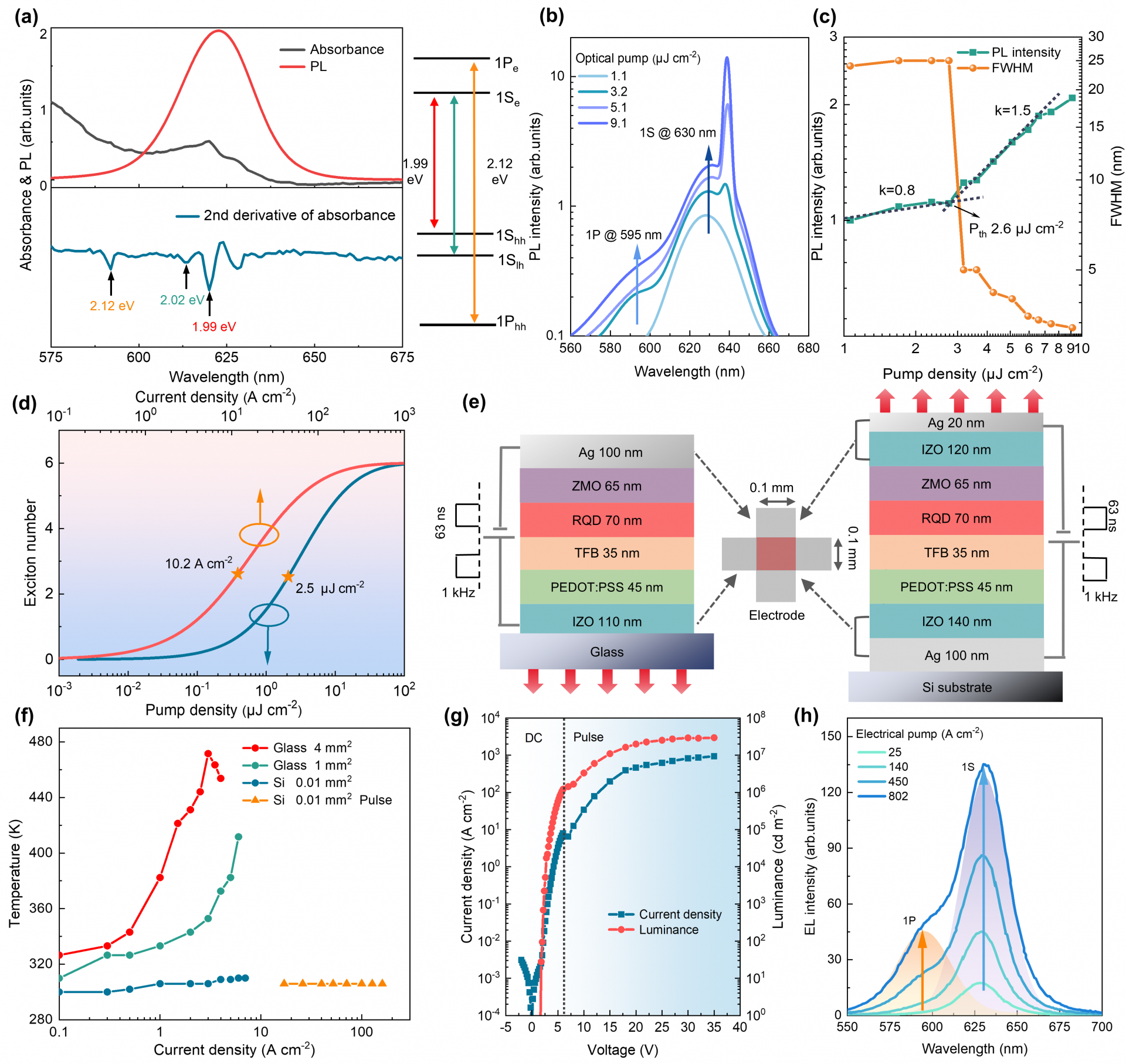

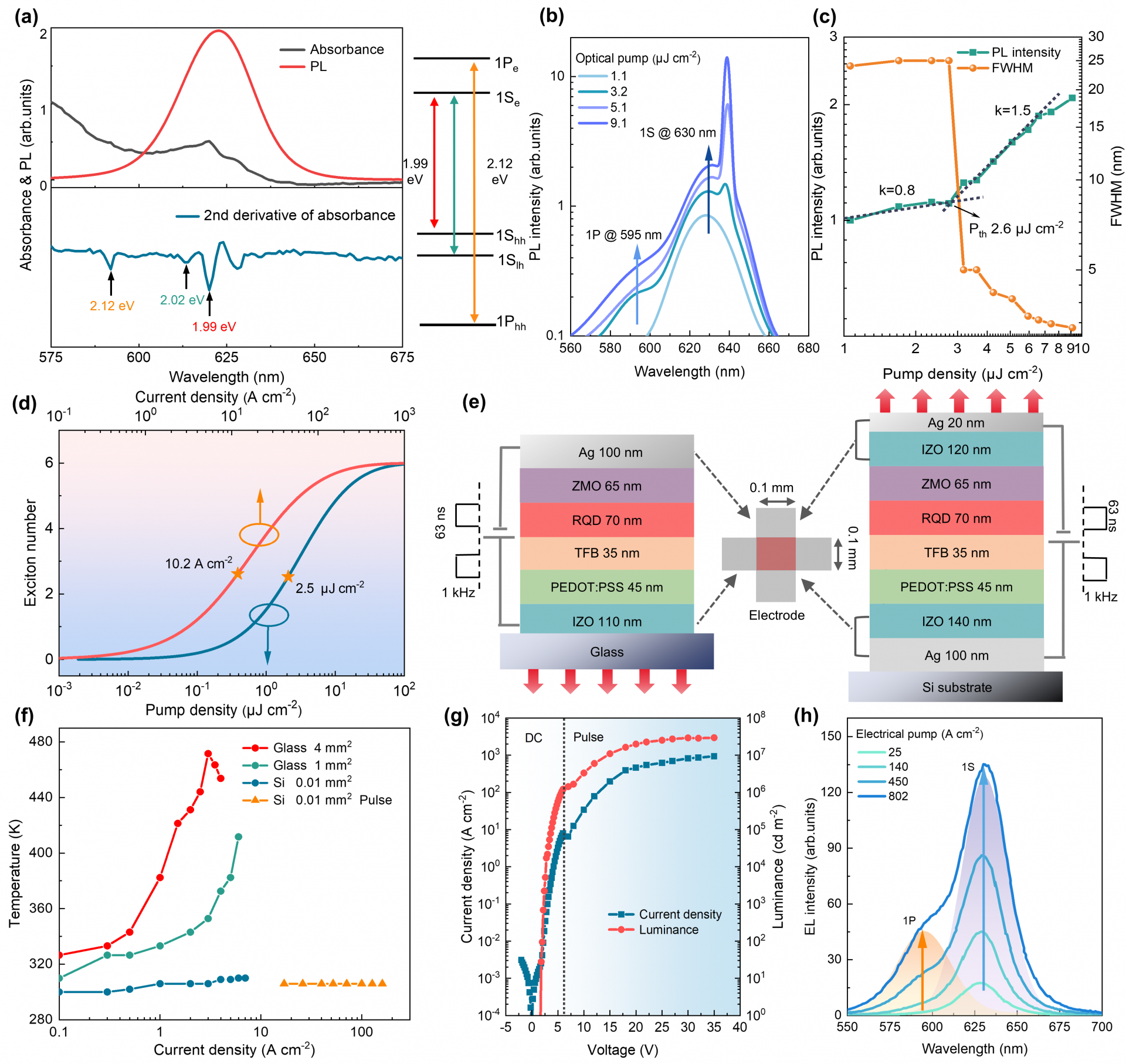

圖1:量子點(diǎn)增益介質(zhì)的光學(xué)特性和大電流注入QLED的實(shí)現(xiàn)

為了達(dá)到粒子數(shù)反轉(zhuǎn)狀態(tài)(產(chǎn)生激光的必要條件),需要給量子點(diǎn)注入足夠大的電流。大密度電流下的常規(guī)器件(圖1e,左)工作會產(chǎn)生最高溫度可至470 K(圖1f,紅線)的焦耳熱,導(dǎo)致器件過熱失效。面對這一問題,研究團(tuán)隊(duì)從空間、結(jié)構(gòu)和時間方面三管齊下對器件進(jìn)行熱量管理:在空間上,將發(fā)光面積縮小到僅0.01mm²,顯著減少發(fā)熱;在結(jié)構(gòu)上,直接在散熱優(yōu)異的硅(Si)散熱片上制作器件,快速導(dǎo)走熱量;在時間上,使用63 ns超短脈沖電流驅(qū)動,避免熱量累積。通過調(diào)控,器件在低溫下(153 K)可穩(wěn)定承受高達(dá)2000 A cm-2的驚人電流密度(圖1g)。電致發(fā)光光譜中能清晰地觀察到來自CQDs高能級(1P)的強(qiáng)發(fā)光(圖1h),證明實(shí)現(xiàn)了粒子數(shù)反轉(zhuǎn)(通過計(jì)算,平均每個量子點(diǎn)容納5-6個激子)。

圖2:不同結(jié)構(gòu)QLEDs的光學(xué)分析

器件中金屬電極會引發(fā)嚴(yán)重的光學(xué)損耗(吸收損耗、表面等離激元損耗),且表面發(fā)射結(jié)構(gòu)需要半透明電極,進(jìn)一步削弱光場限制。為了減少損耗、提高凈增益,需要將光場最大限度地限制在CQDs增益區(qū)域內(nèi)。為了解決這一問題,器件采用頂發(fā)射(TE)法布里-珀羅(FP)腔結(jié)構(gòu)(圖1e,右側(cè)),使用銀(Ag)和氧化銦鋅(IZO)復(fù)合層作為電極(Ag/IZO底部反射電極及IZO/Ag頂部半透明電極)。通過對該新型器件結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)的光學(xué)分析,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)所引入的厚IZO層幾乎完全消除了金屬Ag電極引起的SPP光損耗(圖2b),并且將IZO作為相位調(diào)節(jié)層,使光場主要局域限制在CQDs增益區(qū)域內(nèi)(圖2e-f)。這種結(jié)構(gòu)的光場限制因子高達(dá)0.54,是傳統(tǒng)底發(fā)射(BE)器件的兩倍以上,該新型器件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出正凈光學(xué)增益,是產(chǎn)生ASE的關(guān)鍵。在這種結(jié)構(gòu)中,光場的強(qiáng)局域最大限度提高了光與CQDs增益介質(zhì)的相互作用,使器件在橫向上產(chǎn)生了較強(qiáng)的ASE信號。通過CQDs層的有效散射,橫向ASE信號最終從垂直方向出射,形成能夠探測的表面出射ASE。

圖3:光泵浦和電泵浦ASE光譜

經(jīng)過以上電-熱-光的器件協(xié)同設(shè)計(jì),最終在該新型QLED中觀察到了電泵浦的表面發(fā)射ASE。在77 K低溫下,用飛秒激光泵浦,成功觀測到閾值僅為10μJ cm-2的光致發(fā)光(PL)的表面發(fā)射ASE信號(圖3a-c)。通過在153 K低溫下施加納秒脈沖電流驅(qū)動,使電流密度達(dá)到94 A cm-2時(圖3d-f),電致發(fā)光(EL)光譜在634 nm處出現(xiàn)一個尖銳的新峰,該峰強(qiáng)度隨電流密度超線性增長(斜率k從0.8增至1.2),光譜線寬顯著變窄(從24 nm縮至15 nm)。根據(jù)以上三個特征(新峰、超線性增長、線寬變窄),可以判斷產(chǎn)生了電泵浦的表面發(fā)射ASE。

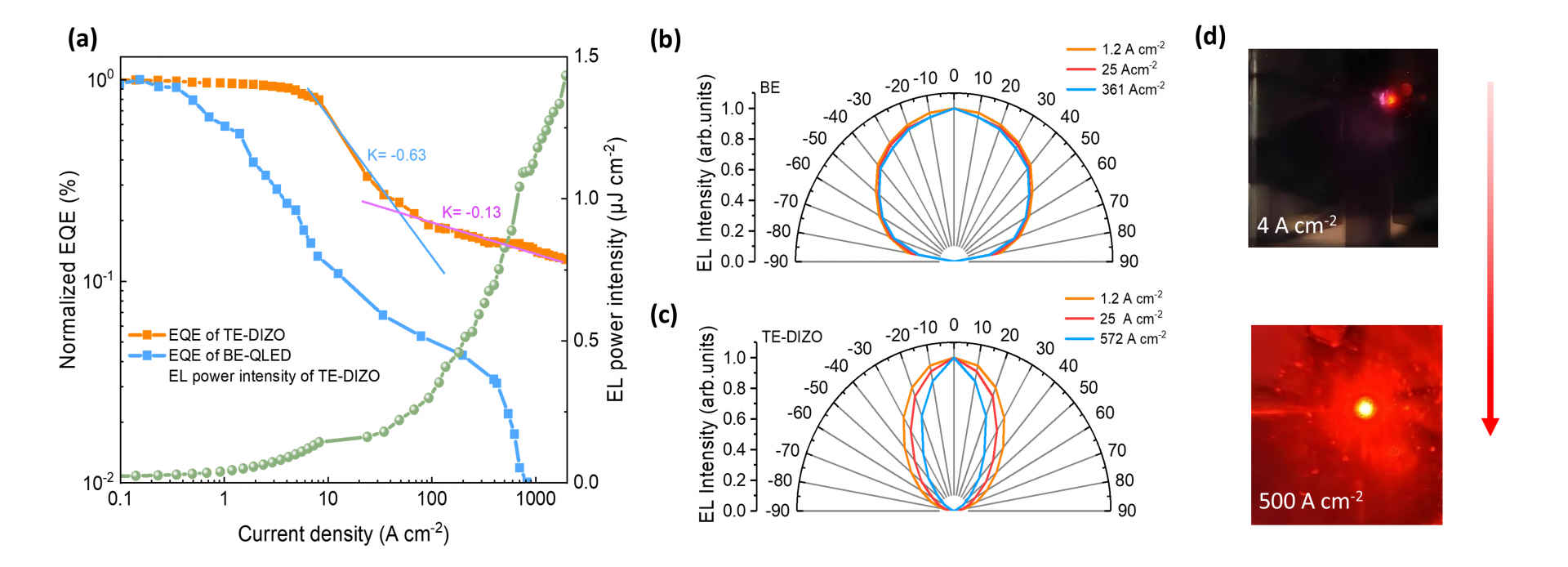

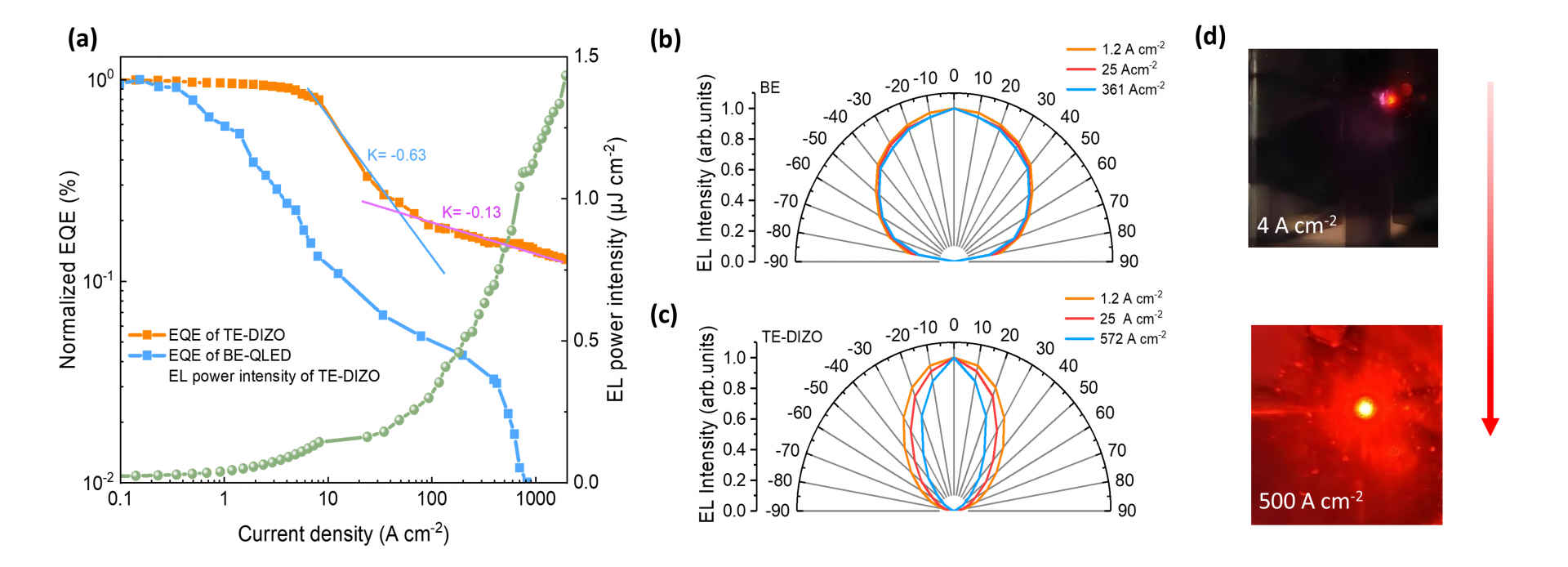

圖4:器件的輸出特性表征

圖4展示了器件在ASE區(qū)域具有減弱的效率滾降(圖4a),證明大電流密度下器件的發(fā)光有放大現(xiàn)象,并且具有優(yōu)異的發(fā)射方向性(圖4c),優(yōu)于傳統(tǒng)底發(fā)射器件。實(shí)物照片直觀顯示了器件的高亮度定向發(fā)光(圖4d)。

本研究首次實(shí)現(xiàn)了膠體量子點(diǎn)材料的電泵浦表面發(fā)射自發(fā)輻射放大。研究團(tuán)隊(duì)通過“電-熱-光協(xié)同設(shè)計(jì)”策略,解決了QLED器件存在的大電流注入與正凈光學(xué)增益難以兼顧的核心挑戰(zhàn)。該工作為最終開發(fā)出低成本、溶液加工的量子點(diǎn)垂直腔面發(fā)射激光器奠定了器件基礎(chǔ),也為QLED在高速光通信、激光顯示、傳感、片上光互連等領(lǐng)域的應(yīng)用提供重要支撐。

南方科技大學(xué)電子與電氣工程系博士生田豐收為論文第一作者,陳樹明為論文通訊作者,南方科技大學(xué)為論文第一單位。電子與電氣工程系陳銳教授課題組為本研究中光學(xué)表征部分提供了重要支持,陳銳課題組博士生張軒宇、任志媛、王珊為本研究的重要貢獻(xiàn)者。該研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金委和深圳市科創(chuàng)局的資金支持以及南方科技大學(xué)分析測試中心的技術(shù)支持。

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。