【

儀表網 研發快訊】近日,北京理工大學物理學院/光電學院李家方教授團隊與澳大利亞皇家墨爾本理工大學賈寶華院士、斯威本科技大學黃曉東教授團隊開展合作,在納米剪紙像素化可重構信息顯示領域取得重要突破,實現了納米剪紙結構陣列的單像素實時操控以及自由編碼光學信息顯示應用。該創新成果于近期發表在《自然》子刊Nature Communications上,為李家方教授團隊近兩個月在該雜志上發表的第三篇工作。

可形變微納結構因其卓越的可調控和可編程特性,已在光學和力學超材料領域引起了廣泛關注,其多樣化幾何形變、重構和組裝特征已在仿生學、柔性電子學、四維打印、機器材料、三維微/納米機器人以及刺激響應致動器等方向獲得重要應用。在這些應用場景中,決定微納形變結構性能的一個關鍵因素是結構的形變調控能力。例如,在微機電系統中,結構重構能力和調制位移幅度就受限于形變單元在有限空間內的位移變化幅度。因此,提高結構的形變能力,即形變度(Deformability),對于開發具有高性能和多功能的動態可調微納器件至關重要。

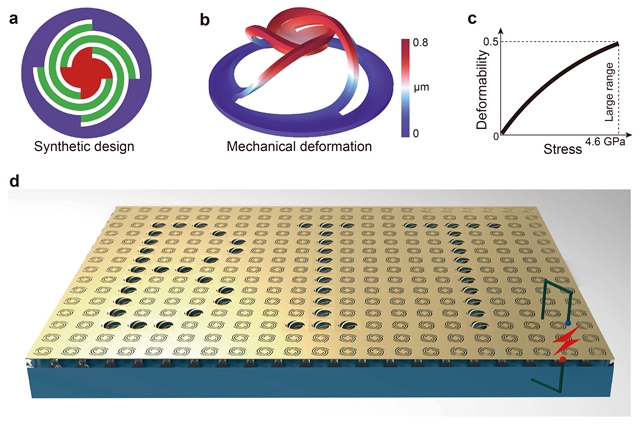

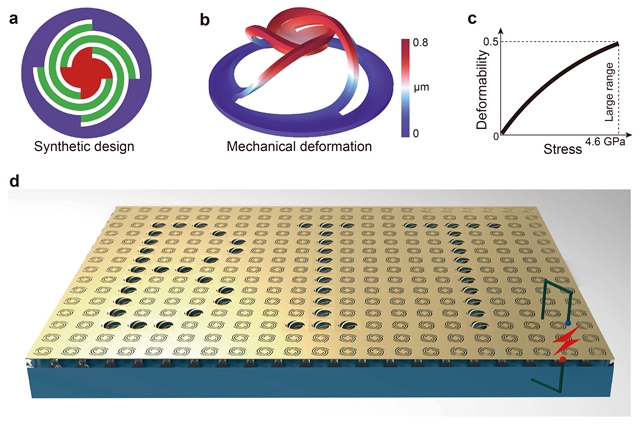

圖1. 超高形變度納米剪紙合成設計策略及其信息顯示概念示意圖。

在這方面,剪紙形變技術因其出色的平面到立體形態變化能力引起了研究人員的極大關注,其中宏觀尺度的大形變剪紙結構已在醫療、超材料和可拉伸器件等領域得到了相關應用。近年來,隨著先進微納制造技術的發展,基于力、熱、電和磁驅動機制的納米剪紙結構展現了優異的三維納米形變能力,并在光學可重構調控、光操控技術等學科交叉方面展現出優異性能。李家方教授帶領團隊于2018年首創納米剪紙三維微納制造技術[Sci. Adv. 4, eaat4436 (2018)],2021年發展納米光機電調控新機制[Nat. Commun. 12, 1299 (2021)],2024年實現納米剪紙轉子光電鑷自由操控[Sci. Adv. 10, eadn7582 (2024)],2025年連續突破硅基納米剪紙技術[Nat. Commun. 16, 5512 (2025)]、納米剪紙-液晶集成動態調控機制[Nat. Commun. 16, 6569 (2025)]、納米剪紙像素化可重構信息顯示應用[Nat. Commun. 16, 7843 (2025)],形成了從基礎研究到應用開發的完整技術路線。

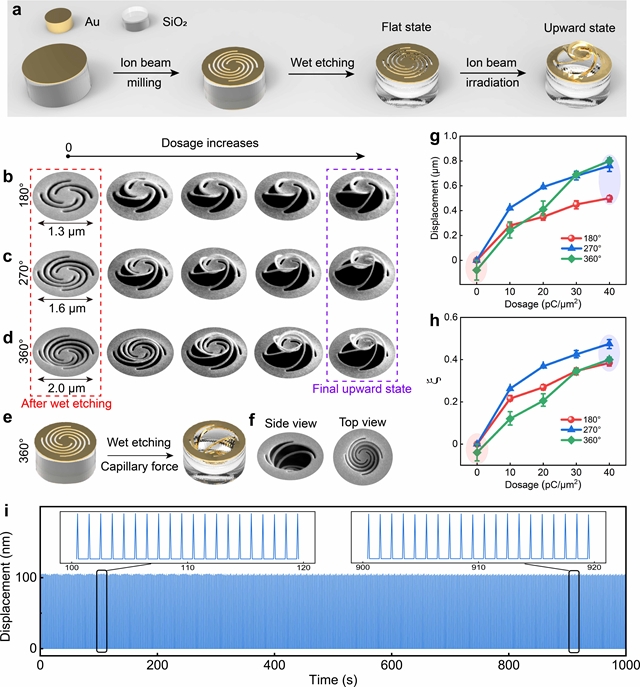

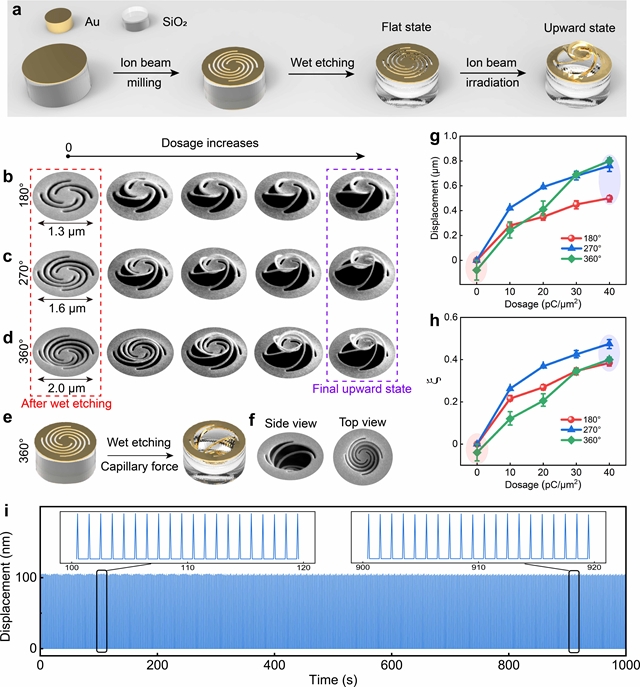

在極小的空間尺度內制備大形變度納米剪紙結構,并獲得高性能的動態調控是微納光機電領域的一項重要挑戰。在該工作中研究團隊創新地提出并實現了一種基于合成設計策略的超高形變度納米剪紙結構(圖1)。通過精心設計基于阿基米德螺旋曲線的納米剪紙構型,利用數值分析結構形變過程的應力和應變分布變化,闡釋出結構易于產生大形變的力學機制。實驗上,采用團隊所發展的納米剪紙三維微納制造技術,成功精準制備出多種結構參數的合成納米剪紙結構,并借助原子力

顯微鏡(AFM)的高精密納米尺度力學表征手段,開展了合成納米剪紙結構的循環壓力測試,論證了結構持久的彈性形變特征(圖2)。

圖2. 超高形變度合成納米剪紙結構的實驗實現及AFM耐久性測試。

為深入探究合成納米剪紙的功能應用潛力,團隊通過對不同角度參數的阿基米德螺旋曲線陣列進行機電可重構測試,揭示了“結構參數-結構剛度-調控電壓-調制對比度”之間的映射規律,發現240°和270°結構的微小差異即可導致極為顯著的光學對比度。基于該規律,通過巧妙地將這兩種結構編碼組合成特定設計的信息圖案,實現了近乎完美的動態可逆光學信息加密應用,最小像素達到2.2微米。

在實際應用中,對超小像素結構陣列進行單像素化自由操控是一項重要挑戰,對于實現實時且自由可編程的光學信息顯示具有重大意義。本工作基于多線尋址電學編碼控制方案(圖3),將納米剪紙結構制備在定制化電極的光學芯片上,通過外部編程控制實現了結構單元的單個、多個、陣列以及信息編碼圖案的可重構光學微型顯示,為發展高分辨可重構信息微顯示應用提供了一種全新的研究范式。

圖3. 合成納米剪紙結構陣列的像素化自由編碼信息顯示。

本工作基于超高形變度納米剪紙發展了一種新型的可重構信息顯示策略,為可形變微納結構及器件的發展和應用提供了全新思路。研究團隊通過挖掘納米剪紙設計構型及力學特性,精準構筑了超高形變度納米剪紙三維可形變結構,發現結構設計參數微小變化即可產生力學剛度/光學對比度的顯著差異,并基于此實現了機電可重構納米剪紙陣列的像素化獨立操控以及高分辨率自由編碼信息顯示應用。這些發現為多通道信息加密、可重構力學/光學超材料、可調光子學/聲子學以及新型MOEMS/NOEMS等領域的創新研究提供了全新范式。北理工洪孝榮博士(現集成電路與電子學院特立博士后)、孫浩哲博士生以及武漢理工大學孟飛副教授為論文的共同第一作者,澳大利亞斯威本科技大學黃曉東教授、皇家墨爾本理工大學賈寶華院士、北理工李家方教授為論文的通訊作者。研究團隊感謝北京理工大學分析測試中心、懷柔綜合極端條件實驗裝置(SECUF)微納加工實驗室等平臺和團隊給予的支持與幫助。該交叉學科研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金(基礎科學中心、國家杰出青年基金和面上項目)等項目的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。