【

儀表網 研發快訊】近日,中國科學院大連化學物理研究所生物能源研究部生物能源化學品研究組(DNL0603組)王峰研究員、賈秀全副研究員團隊與中國科學院生態環境研究中心江桂斌院士團隊合作,在微液滴化學研究方面取得新進展。合作團隊利用微液滴在氣-液-固三相界面的接觸起電現象,開發出一種在水相溫和條件下高效礦化全氟辛酸的新策略,可有效避免二次污染物的生成。

全氟化合物(PFAS)廣泛應用于泡沫滅火劑、涂料、防污涂層等,經長期排放與泄漏,已成為全球性污染物。作為新污染物治理領域聚焦的典型污染物,PFAS具有難降解、可長距離遷移、易生物累積、具有潛在健康風險等特性,已成為我國污染防治攻堅戰的重點與難點。現有PFAS降解技術通常需在苛刻條件下運行,且存在降解不徹底(礦化率低)、生成短鏈PFAS副產物等局限性。

王峰團隊前期通過超聲驅動水在微液滴、水汽及體相之間的快速轉化,制備出具有交流電壓的“人造云”,并基于此開展了多項帶電微液滴氧化還原反應的研究(J. Am. Chem. Soc.,2023;J. Am. Chem. Soc.,2024;J. Am. Chem. Soc.,2024;J. Am. Chem. Soc.,2024)。

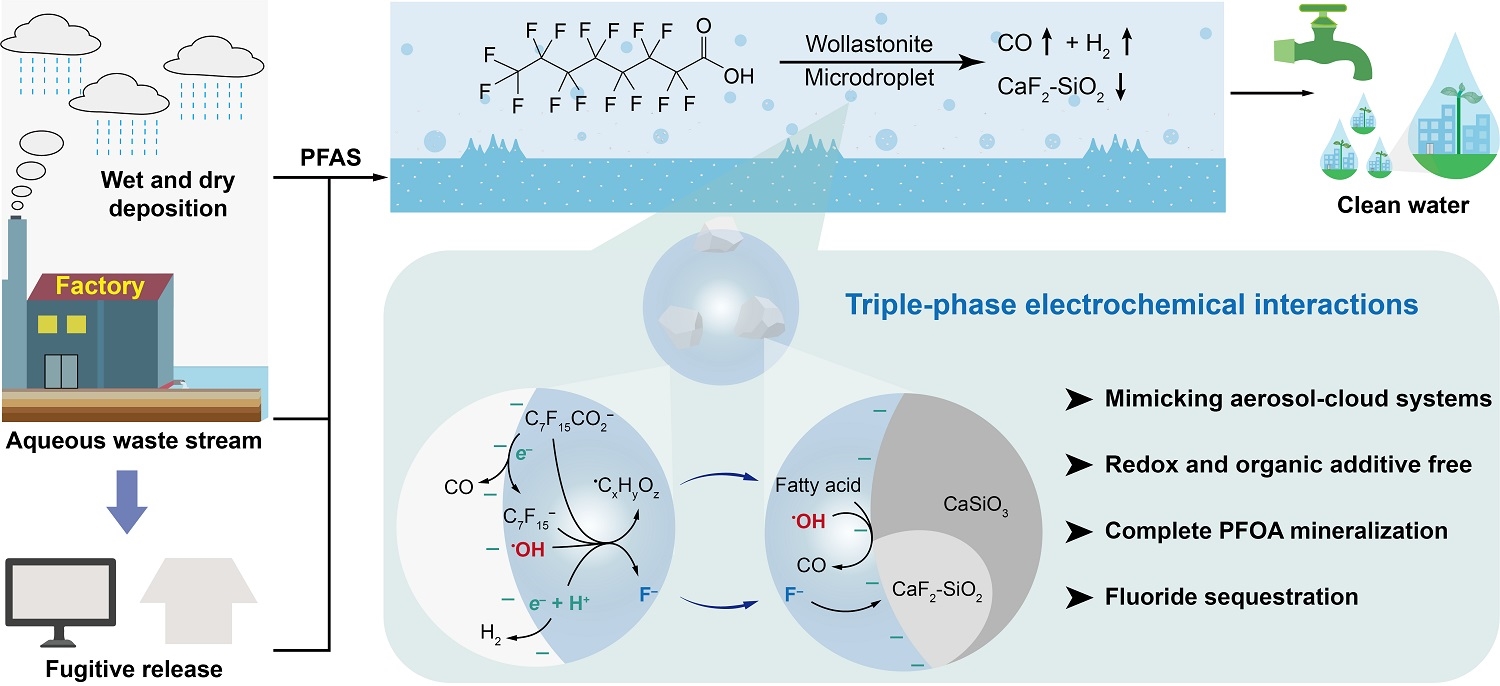

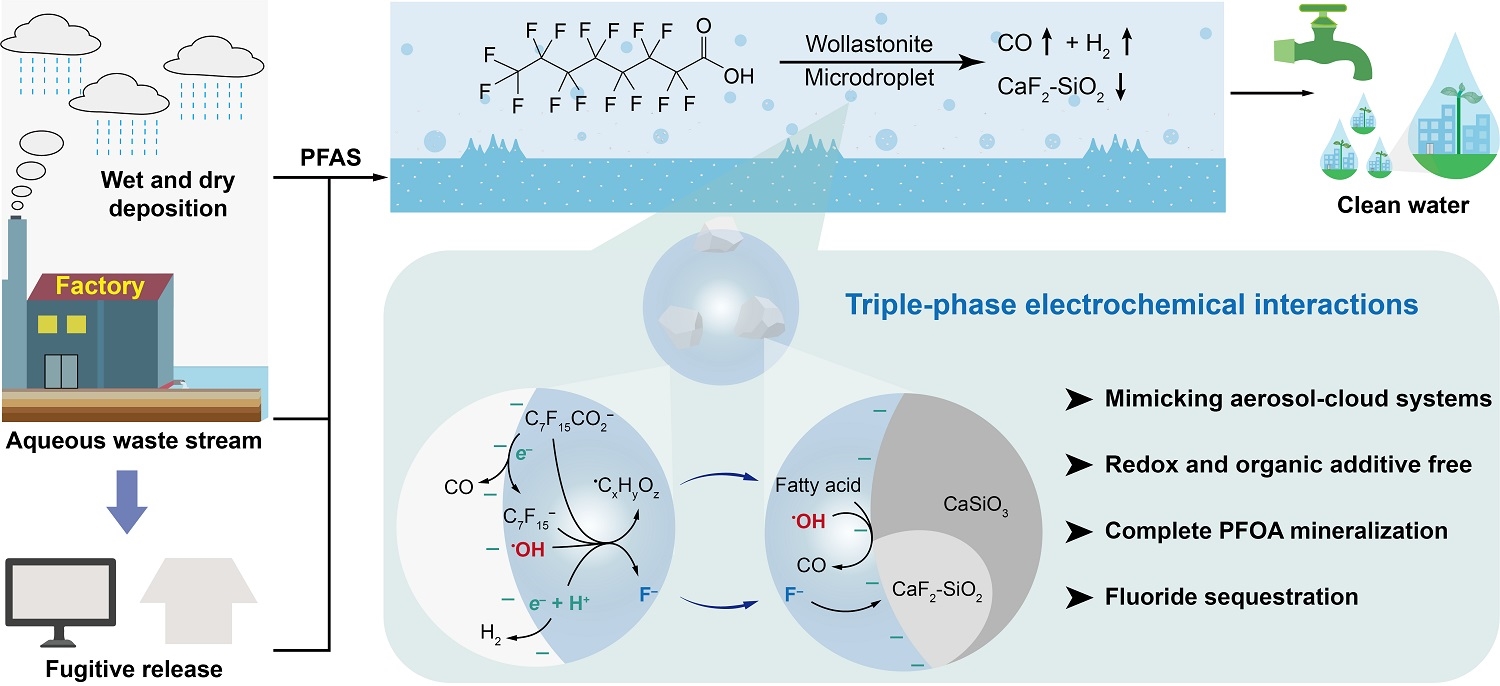

在本工作中,研究團隊在“人造云”中進一步引入硅酸鈣,利用微液滴在氣-液-固三相界面的接觸電致化學反應,實現了全氟辛酸的高效礦化及氟離子的固定。研究人員首先通過云水中的電壓測試及暗室發光實驗,證實了微液滴在氣-液-固三相界面因接觸起電所導致的靜電擊穿,并通過電子順磁共振譜(EPR)確認了以上起電-放電過程中的電子轉移導致水分解產生氫自由基和羥基自由基。隨后,團隊通過理論計算并結合高分辨質譜表征證實,微液滴界面產生的水合電子和自由基可以導致全氟烷基鏈深度脫氟加氫。該脫氟加氫路徑先于全氟烷基鏈的C-C鍵裂解路徑發生,從而抑制了短鏈PFAS的生成。進一步,團隊通過

核磁共振波譜、

離子色譜、氣相色譜等表征對全氟辛酸的轉化與產物進行了定量分析,結果表明,反應6小時后,全氟辛酸接近完全礦化,生成氫碳比在0.5至1范圍內可控的合成氣,碳收率大于98%;體系中的硅酸鈣與氟離子反應,形成具有Si-F-Ca穩定界面結構的CaF2-SiO2復合氧化物,抑制了CaF2中氟離子的溶出,從而實現大于96%的氟離子去除率。繼續反應24 小時后,水中全氟羧酸濃度達到美國環保署和歐盟《飲用水指令》針對飲用水中PFAS濃度的最新要求(PFOS+PFOA≤4 ppt;總PFAS的限量為500 ppt)。團隊在此基礎上驗證了微液滴連續反應裝置的可行性:連續反應500小時,全氟辛酸降解率穩定保持在90%左右,同時,體系中氟離子殘留量在1 ppm上下波動,符合地表水環境質量標準。該研究證實了微液滴界面可高效降解PFAS的能力,不僅為新污染物治理提供了新策略,也深化了對持久性有機污染物在海-氣界面遷移與自然衰減機制的理解。

相關研究成果以“Interactions of aqueous microdroplets and mineral particles drive fluorine-first perfluoroalkyl mineralization”為題,于近日發表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)上。該工作第一作者是我所與鄭州大學聯合培養碩士研究生楊一帆。相關工作得到國家自然科學基金等項目的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。