【

儀表網 研發快訊】近日,中國科學技術大學地球和空間科學學院郭靜楠教授和汪毓明教授領銜的國際研究團隊,在太陽高能粒子加速和傳播方面取得重要進展,相關成果以“The delayed arrival of faster solar energetic particles as a probe into the shock acceleration process”為題,發表在《國家科學評論》(National Science Review)上。

傳統觀點認為,太陽爆發期間釋放的高能量粒子比能量較低的粒子更早到達觀測者,在動態能譜中形成常見的粒子速度色散(VD)結構,即高速早到、低速晚到。該研究報道了10個逆向速度色散(IVD,即高速晚到)的太陽高能質子事件,認為激波擴散加速過程將質子束縛并加速到幾十MeV是造成這一現象的主要原因,挑戰了傳統的圖像,也為直接探查粒子實際加速過程打開了新的診斷窗口。

觀測:十個IVD案例與分析方法

太陽爆發會把高能粒子拋向日地空間,是航天器與載人任務的重要輻射風險源。傳統認識認為粒子幾乎同時釋放并且沿著近似相同的行星際路徑到達探測器,導致能量越高的粒子越早到達地球,在粒子探測器的動態能譜圖上表現為速度色散(VD)。近期,歐洲航天局Solar Orbiter搭載的高能粒子探測器在離太陽1AU以內的距離處,發現了多起逆向速度色散事件(IVD):更高能的質子反而更晚到達。

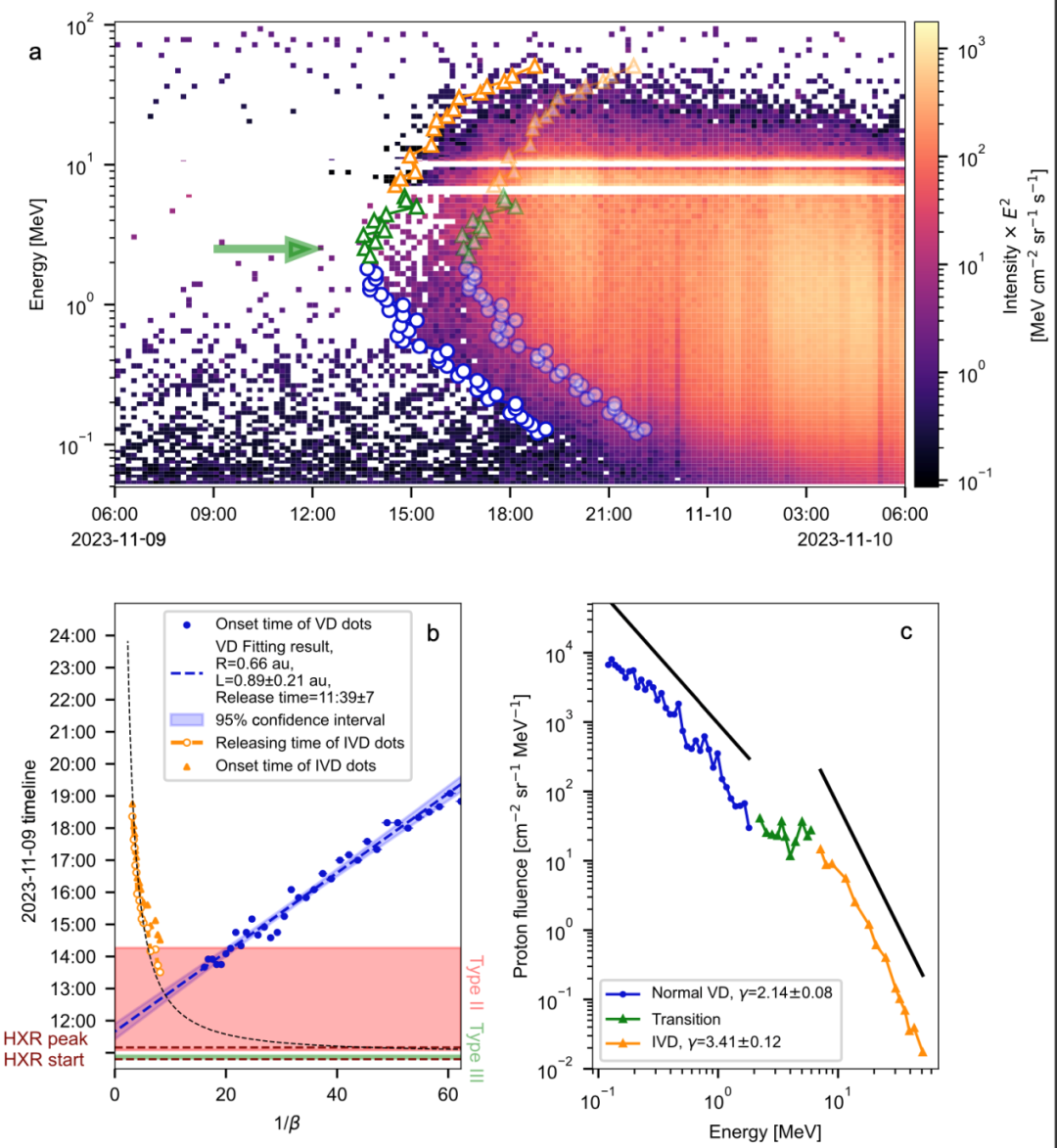

研究團隊系統梳理了Solar Orbiter2022—2024年的觀測,對其中3個證據最完備的事件做了深入分析。分析發現大約以2MeV能量為界,低于2MeV的能量粒子展現出傳統的速度色散結構,但高于2MeV的能量粒子展現清晰的逆向速度色散特征(圖1a)。研究團隊利用速度色散分析法(VDA)求得正常色散粒子共同釋放的時刻與傳播路徑(圖1b),并在充分考慮粒子的加速機制和加速過程等因素后(圖1c),迭代出依賴能量的粒子釋放時間,獲得高能粒子的逆向色散結構。

圖1.Solar Orbiter于2023年11月9日觀測到的一次清晰的逆向速度色散事件。(a)高能粒子能量時間分布圖。正常色散粒子的到達時間以藍圈標示,逆向色散粒子的到達時間以橘色三角標示;兩者的過渡能量約在2MeV附近(綠色標記區間)。(b)高能粒子到達時間分析圖。藍點為正常色散粒子的釋放時刻;橘點為推導的逆向色散粒子的釋放時刻;黑色虛線為利用擴散激波加速機制擬合得到的理論釋放曲線。(c)高能粒子能譜圖。表示可能存在不同加速階段/機制分工,正常色散部分對應耀斑加速或者早期的激波加速,逆向色散部分對應后期的擴散激波加速。

理論:加速機制與時間尺度

團隊認為,逆向色散可由擴散激波加速機制來解釋:粒子在激波上下游反復散射并多次跨越激波面,能量逐級提升,因此到達更高能量需要更長的加速時長,表現為能量越高、釋放越晚。因此,高能逆向色散粒子可視為較低能端正常色散粒子(即“種子”粒子)進一步加速的產物。

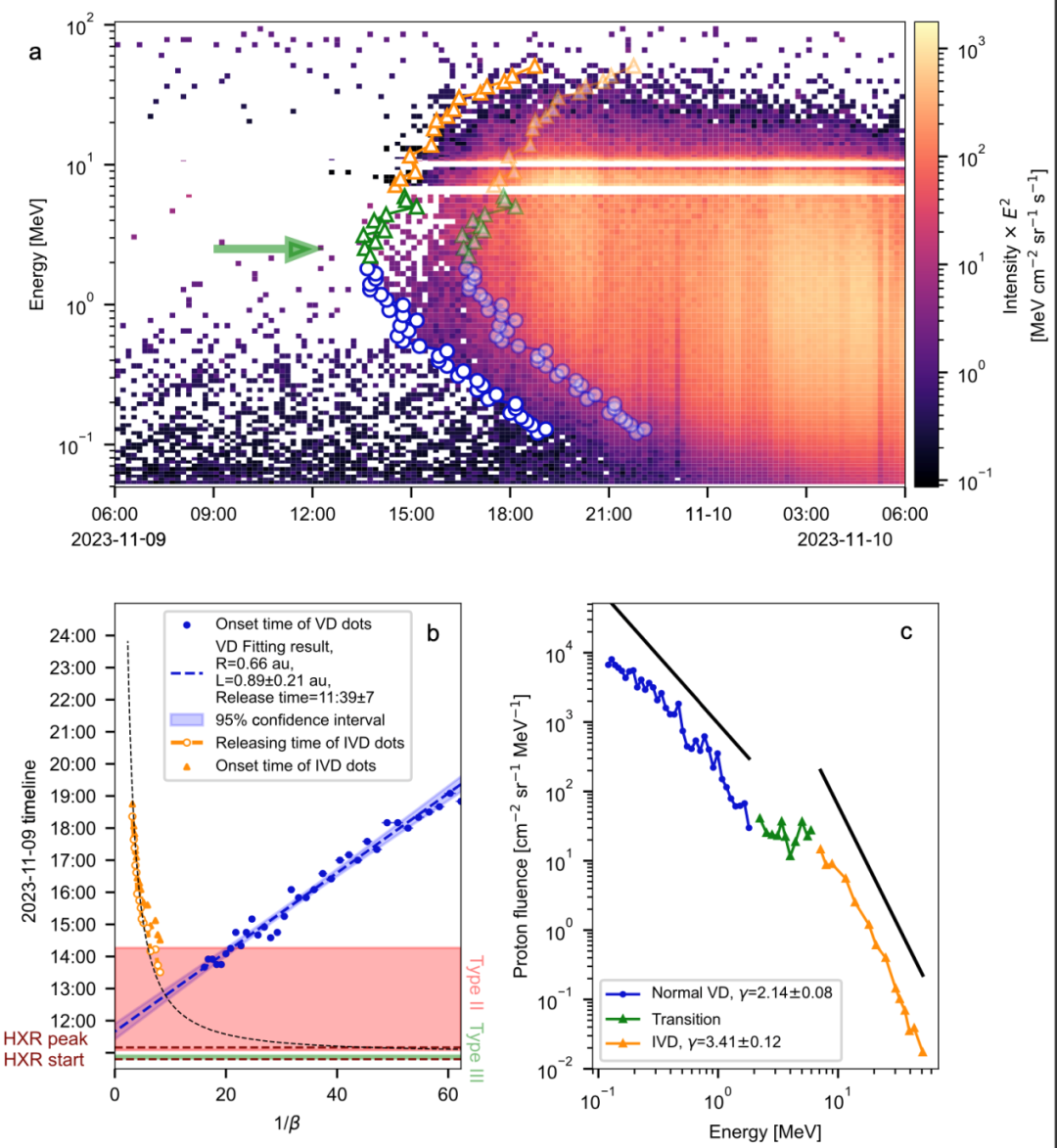

團隊基于擴散激波加速的理論推導,從加速粒子的能譜指數(圖1c示例了2023-11-09事件)反演得到了激波的壓縮比,并推得激波上下游速度等無法直接觀測的物理參數。團隊繼續利用激波參數計算了擴散激波加速的時間尺度,定量推導出粒子能量如何隨加速時長而增加(圖2a/b),且與觀測推斷的釋放時間趨勢一致。進一步結合觀測結果和加速理論,團隊反推出激波加速中粒子的平均自由程(圖2c)。深入研究的三個示例事件均得到了相同量級的平均自由程,進一步支撐了擴散激波加速可能是主導逆向色散現象的解釋。

圖2.粒子能量隨加速時長的變化關系。(a)基于理論推導的質子達到既定最終能量所需的跨越激波次數(三條線分別對應三起事件不同的激波參數)。(b)加速時間矩陣。橫向為初始能量、縱向為最終能量,色階代表把粒子從初始狀態加速到目標能量所需的時間(這里的激波參數和擴散系數取自2023-11-09事件的結果)。(c)從觀測推導的加速時間與理論擬合的對照(三個子圖分別對應三例事件)。帶誤差棒的點為基于逆向色散觀測推導的結果,虛線為理論公式對觀測結果的最佳擬合,λ0為擬合得到的加速粒子的平均自由程。

亮點

該研究系統深入地分析了Solar Orbiter觀測的1AU以內的10個高能粒子逆向色散事件,創建了逆向速度色散分析方法,定量給出了隨粒子能量變化的釋放時刻與加速時長;并進一步運用擴散激波加速機制,創新性地反演出激波的壓縮比、上下游速度,首次從觀測事件中反演出了擴散激波加速的時間尺度和加速時的粒子平均自由程等關鍵物理參數;建立了從可直接觀測到的逆向速度色散結構,診斷不可直接觀測的激波加速區物理條件的新方法。

中國科學技術大學郭靜楠教授、Daniel Pacheco博士、汪毓明教授為共同通訊作者,博士研究生李昀聰為第一作者,合作者還包括奧地利格拉茨大學的Manuela Temmer教授、德國基爾大學的丁浙一博士和Robert F. Wimmer-Schweingruber教授。汪毓明提出了擴散激波加速的理論解釋,郭靜楠、Daniel和李昀聰處理和分析了數據并發展了反演算法,所有合作者進行了深入的討論。

該研究受到國家自然科學基金(42188101,42130204,42474221)資助。Solar Orbiter探測器是歐洲航天局(ESA)與美國國家航空航天局(NASA)之間的一項國際合作任務,由ESA負責運營。Solar Obiter上的EPT和EPD科學載荷分別由德國航天局(DLR)和西班牙文化、藝術與體育部(MINCIN)的項目支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。