【

儀表網 研發快訊】近日,北京理工大學劉佳、張加濤教授團隊與國家納米中心唐智勇院士團隊合作,在光催化甲烷室溫轉化領域取得重要進展,相關研究成果以“Near-infrared photon-triggered CH4-to-CH3OH conversion over plasmonic oxyselenides”為題在國際頂級期刊《Nature Communications》發表(DOI: 10.1038/s41467-025-63008-x)。這一研究成果為溫和條件下的甲烷活化與利用提供了全新的光催化劑設計平臺。北京理工大學材料學院劉佳副教授,化學與化工學院張加濤教授為本論文共同通訊作者,博士研究生張修銘、蔣雨恒,谷鴻飛為共同第一作者。

作為地球上儲量豐富的碳基能源載體,甲烷的高附加值轉化利用對于全球能源與工業的可持續發展具有重要意義。目前,甲烷轉化通常需要在高溫條件(600-1100 °C)或高能量光子的輻照下(> 2.8 eV)進行。然而,以室溫條件下甲烷與氧氣反應轉化為甲醇為例,其反應吉布斯自由能ΔG° < 0,2CH4 + O2 → 2CH3OH ΔG°(298K) = -222.6 kJ mol-1表明雖然甲烷分子具有高結構惰性與化學穩定性,但其氧化反應在熱力學上屬于自發過程,目前研究中該反應對能量的大量需求主要用于克服較高的反應活化能(Ea)。如果能夠開發一種更加適宜的催化劑顯著降低活化能,則有望在溫和的反應條件下實現惰性甲烷分子到甲醇燃料分子的高效轉化。

針對該難題,研究團隊基于在等離激元共振(LSPR)增強光催化材料設計合成方面取得的系列研究進展(Chem. Rev. 2020, 120, 2123; Nano Lett. 2021, 21, 6228; Nano Energy 2022, 98, 107217; Adv. Mater. 2023, 35, 2207555; Sci. Adv. 2024, 10, eadq2791; ACS Energy Lett. 2025, 10, 1347;Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202425601),開發出一類新型LSPR半導體光催化劑——CuSeO3-x。該材料因富含氧空位(Ov)產生高濃度自由電子,進而引發LSPR效應,在700-1300 nm近紅外光范圍內呈現強烈光吸收。研究表明,CuSeO3-x中的CuII-Ov位點能夠捕獲LSPR激發產生的熱電子,并充當活性中心顯著降低O2還原為•OH的動力學能壘,促進CH4到CH3•的活化過程。在 Au助催化劑輔助下,CuSeO3-x能夠將甲烷選擇性氧化反應的活化能降低至0.28 eV,從而可利用近紅外光子在25°C室溫條件下實現甲烷到甲醇的高效轉化,800 nm波長下獲得1.5%的表觀量子產率(AQY)和96.2%的甲醇選擇性。

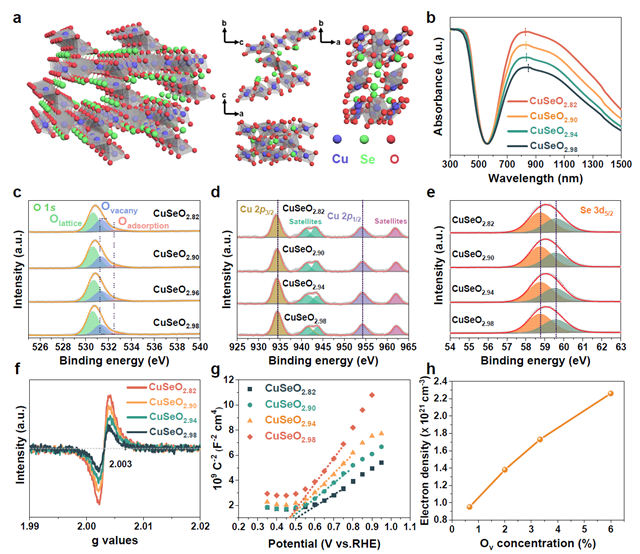

圖1 CuSeO3-x的結構與光物理性質表征

研究團隊通過調節水熱反應中Cu源與Se源前驅體的摩爾比,成功制備出一系列富含氧空位的三斜晶系CuSeO3-x材料。XPS、EPR與莫特-肖特基測試表明改變前驅體比例可精確調節氧空位及自由電子濃度,從而使材料在700-1300 nm近紅外光范圍內呈現強烈的LSPR吸收。

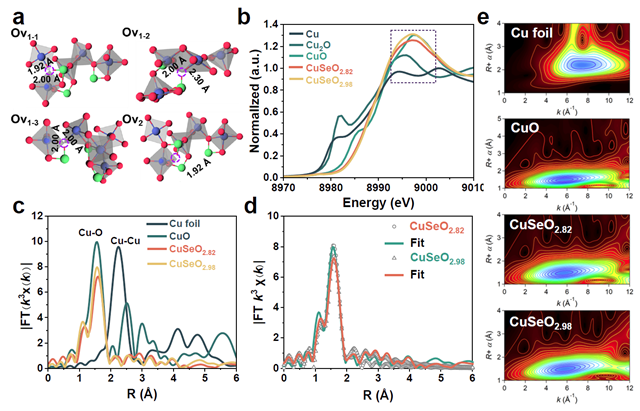

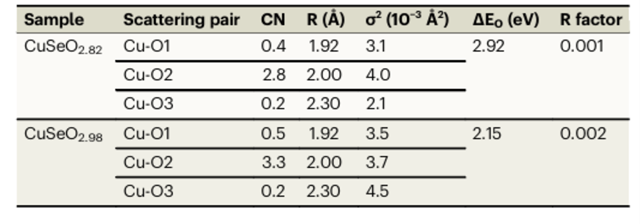

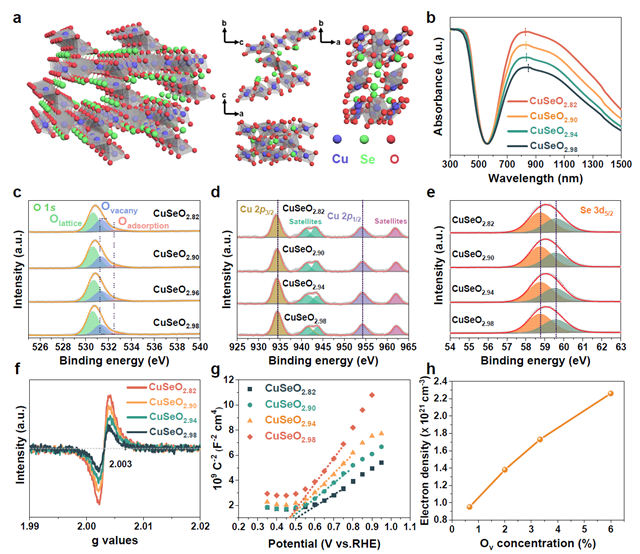

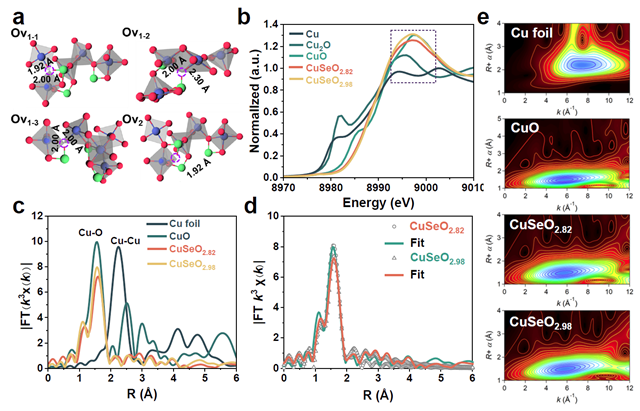

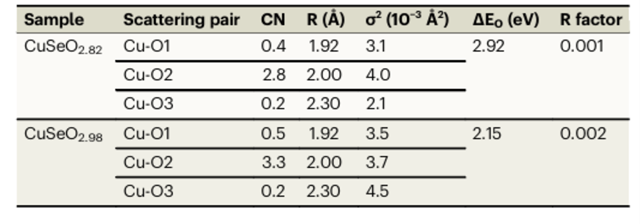

圖2 CuSeO3-x中Cu原子配位環境表征

表1 同步輻射表征揭示氧空位微觀結構

EXAFS表征揭示了材料中的氧空位以Ov1-3型(對稱三配位,Cu-O鍵長2.00 Å)為主導構型。

圖3 光催化甲烷選擇性氧化反應性能評價

負載Au納米顆粒助催化劑后,Au/CuSeO2.82在常溫常壓下能夠以O2分子為氧化劑,高效將甲烷氧化為甲醇,甲醇生成速率為4780 μmol g-1,選擇性達95.3%。進一步提高反應壓力可在2.0 MPa下將甲醇生成速率提高至6440 μmol g-1,選擇性保持不變,反應活化能低至0.28 eV,在800 nm的AQY高達1.5%,表明Au/CuSeO2.82能夠利用低能量的近紅外光子有效活化惰性甲烷分子。

圖4 光催化甲烷選擇性氧化反應機理研究

原位XPS研究表明,Cu2+與Au能夠分別捕獲光生電子與空穴,實現載流子的高效分離。香豆素熒光實驗與自由基淬滅實驗證明•OH自由基完全來自O2還原反應,而•CH3自由基由•OH活化CH4分子產生。DFT計算表明,CuSeO3-x中的CuII-Ov位點構成了一個獨特的活性中心,其既能捕獲LSPR激發產生的熱電子,又能為O2還原為•OH自由基的反應過程提供有利的動力學路徑。

圖5 CuSeO3-x表面O2活化過程與關鍵反應中間體分析

綜上所述,本研究成功開發出一種新型LSPR光催化材料CuSeO3-x,能夠利用近紅外光與分子氧在常溫下實現CH4向CH3OH的高效轉化。本研究證實低能量近紅外光子可作為單一能量來源活化惰性CH4分子,同時為拓展當前有限的LSPR半導體種類提供了一種全新的材料體系。

附作者簡介:

劉佳,北京理工大學材料學院長聘副教授,博士生導師。主要從事太陽能光-化學轉化催化材料的設計與合成,以第一/通訊作者在Chem. Rev., Sci. Adv., Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., ACS Energy Lett., Nano Lett.等期刊發表論文30余篇,主持國家自然科學基金項目3項,作為第二完成人獲北京市自然科學獎二等獎。

張加濤,北京理工大學化學與化工學院院長,結構可控先進功能材料與綠色應用北京市重點實驗室主任,英國皇家化學會會士,國家級領軍人才。主要從事半導體納米材料合成化學、組裝及其光電新能源、生物醫學應用研究。以第一/通訊作者在Nature, Science, Chem. Rev., Nature Nanotech., Sci. Adv., Nature Commun., J. Am. Chem. Soc., Chem, Angew. Chem., Adv. Mater.等國際頂級SCI學術期刊上發表論文150余篇,研究工作已被他人引用1萬5千余次,H因子60。成果獲得北京市自然科學二等獎(排1),中國材料研究學會科學技術獎二等獎(排1)。目前擔任中國材料研究學會納米材料與器件分會副理事長,中國化學會理事,中國化工學會化學工程專業委員會委員,中國化工學會智能制造專委會委員,中國金屬學會功能材料分會委員等職。Science合作期刊Energy Material Advances 期刊執行副主編,Nano Res., PNS: MI, Rare Metals 3個SCI期刊編委。榮獲2019國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)新材料及合成杰出獎、中國材料學術聯盟IFAM2018青年科學家獎、2023/24年科睿唯安全球高被引科學家等。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。