【

儀表網 研發快訊】8月28日,期刊“Light: Science & Applications”刊發機械學院機械電子信息工程系劉世元教授、谷洪剛教授團隊在相干衍射計算成像領域最新成果,并被選為期刊封面文章,題為“Pushing the resolution limit of coherent diffractive imaging(逼近相干衍射成像分辨率極限)”。學院2021級博士生劉力為論文第一作者,劉世元教授和谷洪剛教授為通訊作者。

在實際

光學成像系統中,橫向分辨率通常定義為R=k(λ/NA),其中λ表示照明波長,NA表示成像系統的數值孔徑,k為成像因子(與照明條件、信號失真及樣品特性相關)。在阿貝衍射極限下,成像因子為0.5,其定義了完美成像系統最終可分辨距離的理論極限。由于光波不可避免的衍射效應,實際成像因子k將增大至0.61,即所謂的瑞利衍射極限,這是傳統成像系統無法逾越的實際物理邊界。

CDI憑借其無透鏡幾何架構和理論上完美的傳遞函數,被認為是實現阿貝分辨率極限最具前景的成像范式。經學界長期攻關,包括像差、漸暈效應、受限的景深和視場、相干性退化,系統誤差以及重建偽影等系列關鍵問題確實得到了解決或顯著改善,使CDI已經能輕松接近或超越瑞利衍射極限(kRayleigh=0.61)。事實上,某些進展已成功將成像因子推近阿貝極限附近(kAbbe=0.5)。然而,已報道的接近阿貝極限分辨率的CDI均于低數值孔徑(NA<0.6)條件下實現。當NA>0.6時,成像因子難以達到0.5的阿貝極限。迄今為止,尚未有報道在超高數值孔徑(NA>0.8)下實現阿貝極限分辨率的無透鏡成像實驗。因此,受限于較低數值孔徑和較差的成像因子,目前的CDI系統成像分辨率仍局限于0.69λ。

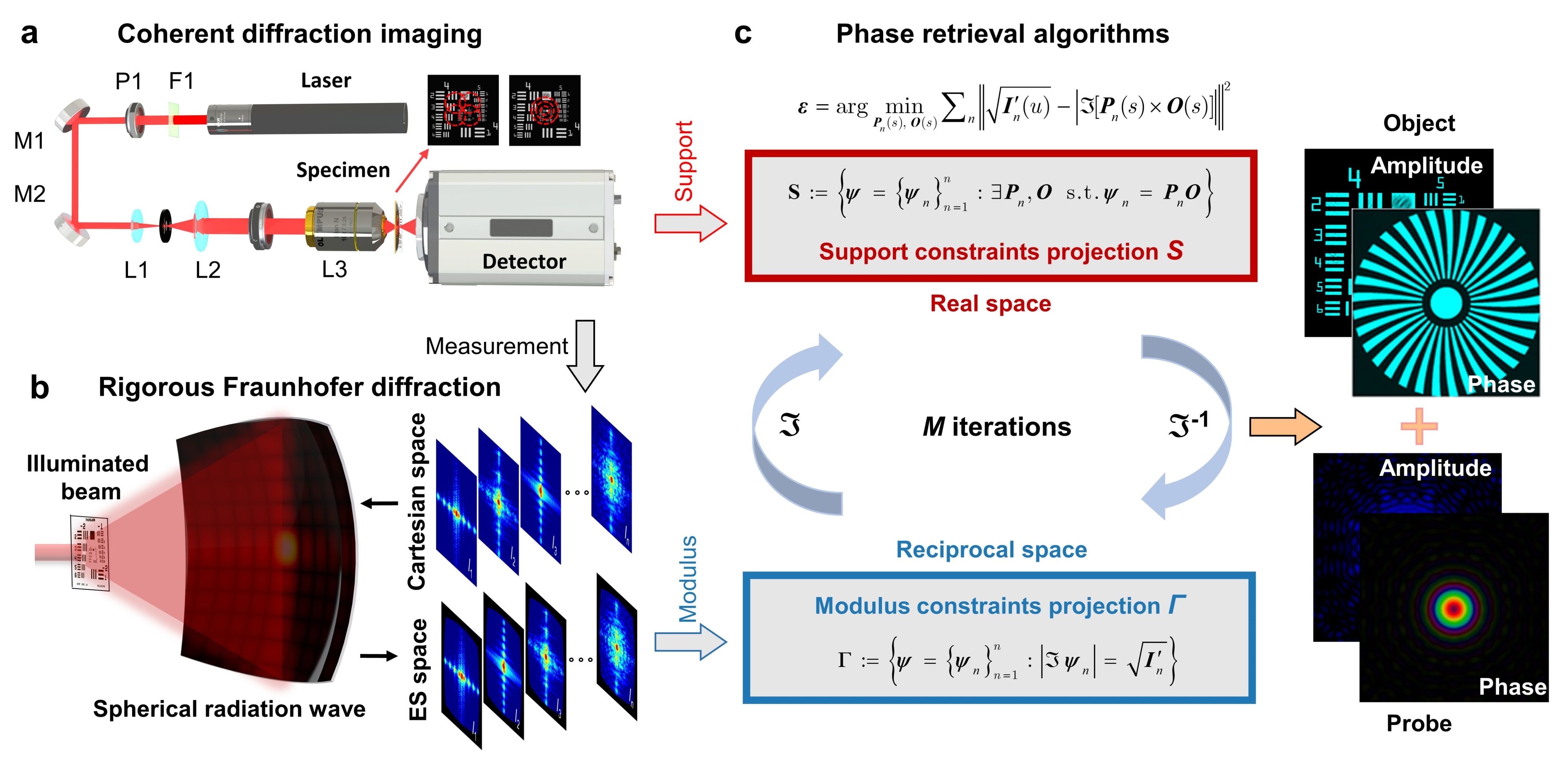

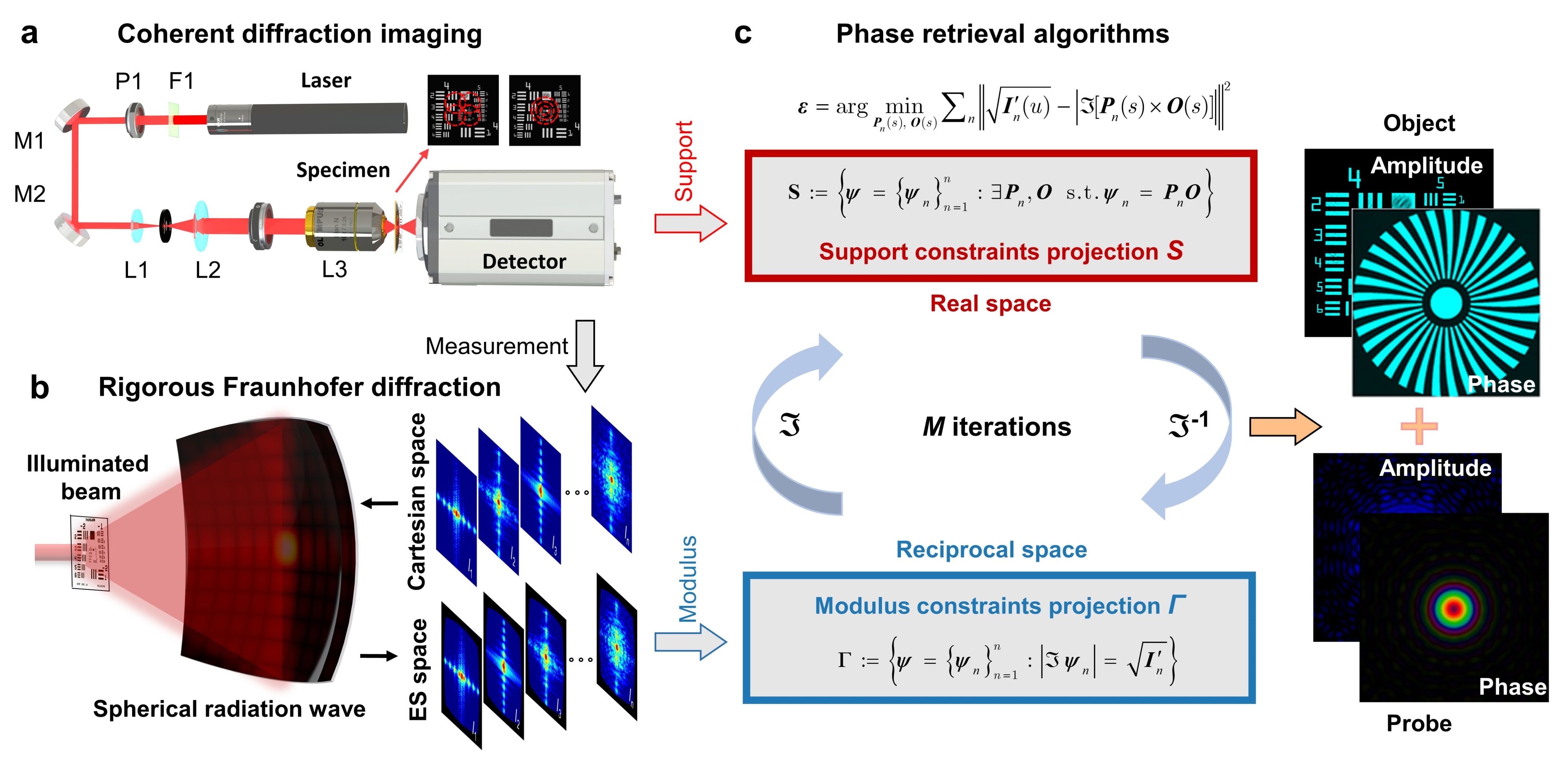

事實上,CDI領域在高NA條件下逼近衍射極限分辨率長期面臨一個挑戰——埃瓦爾德球效應。在無透鏡成像幾何中,測量信號通常為衍射圖樣(或其序列)。基于倒易空間的測量衍射圖樣與實空間編碼信息,結合嚴格的前向-后向衍射傳播模型,可通過相位檢索算法迭代重建復場,進而得到相關試樣和照明波前。然而,用于CDI的傳統夫瑯禾費衍射(Conventional Fraunhofer Diffraction,CFD)模型僅在遠場區域具有精確數值精度;在近場高NA場景中,笛卡爾平面探測器與真實球面衍射場之間存在固有衍射畸變。盡管幾何映射(Geometric Correction,GC)方法可建立笛卡爾平面至球面空間的坐標插值關系,但CDI的前后向傳播模型(即近場菲涅爾衍射)僅能求解拋物線型衍射分布。這種空間錯位——測量衍射場的ES球空間與傳播模型計算的拋物線空間之間的不匹配——導致ES效應僅能被部分抑制而無法徹底消除。

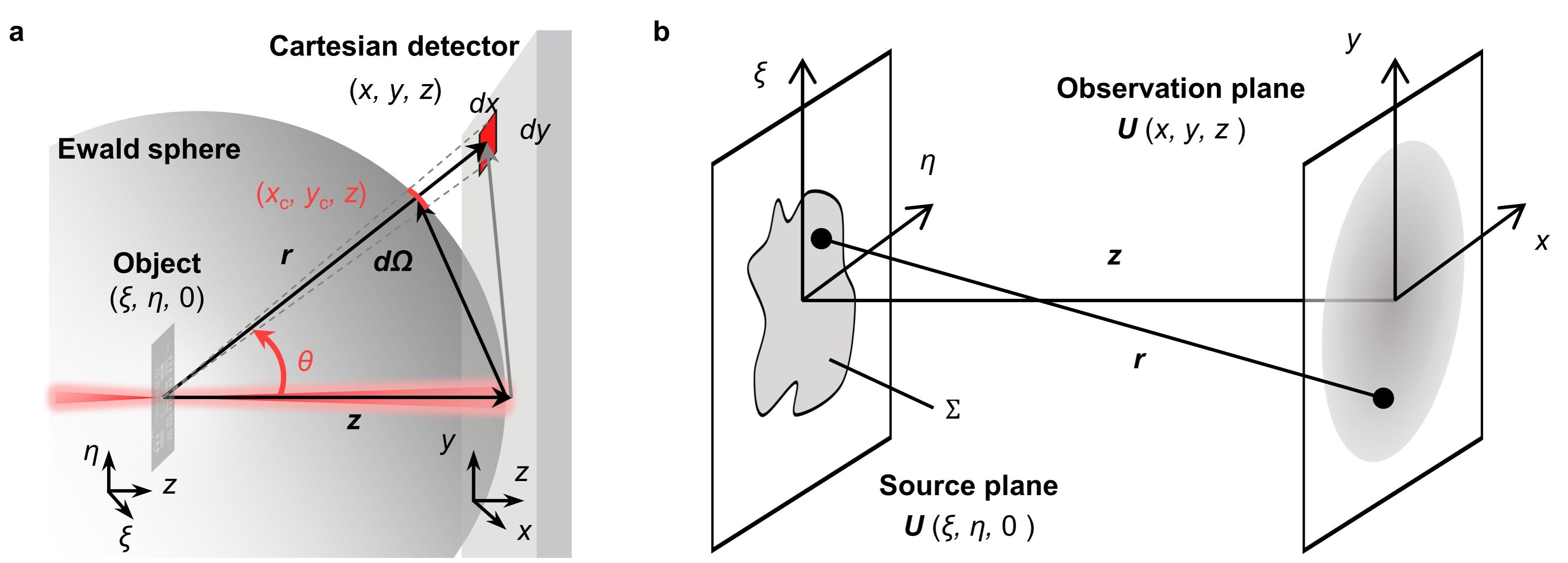

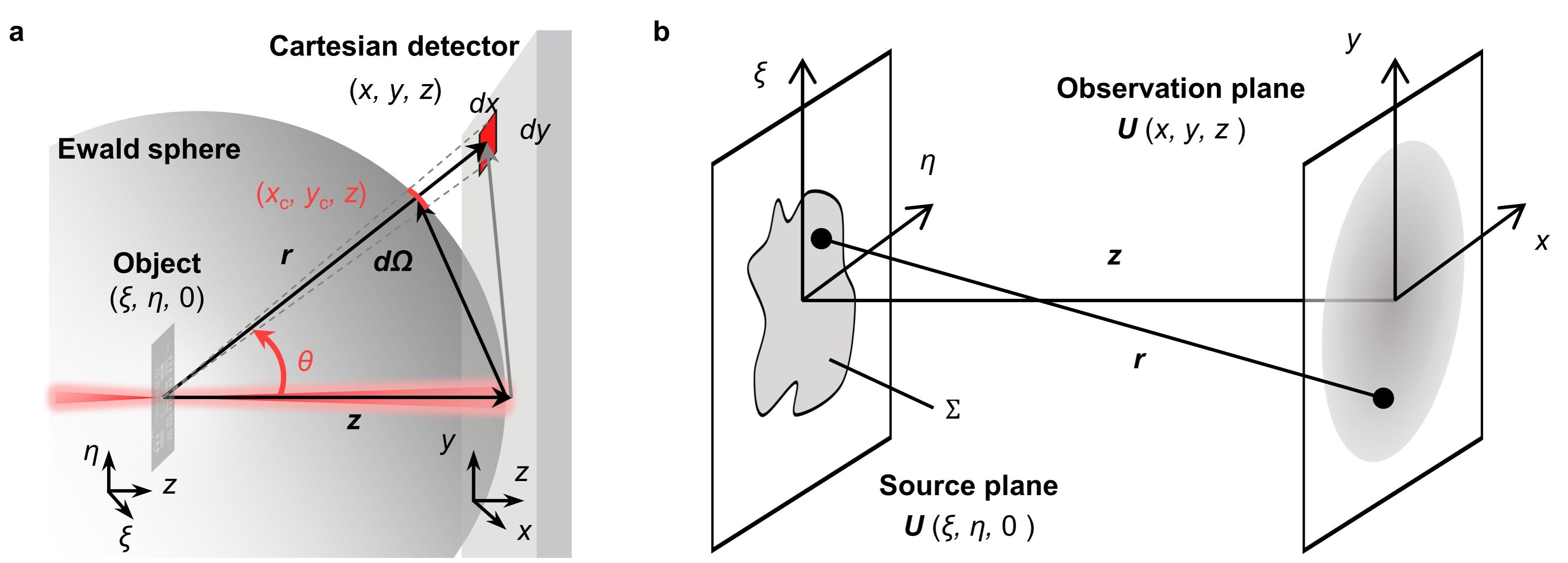

為徹底消除ES效應,研究團隊從圖1b所示的瑞利-索末菲衍射積分出發,在距離項r中摒棄近似的麥克勞林級數展開,轉而采用嚴格的泰勒展開,從而消除衍射傳播中的傍軸近似與二項式近似。基于此,推導出全新的RFD傳播模型。與傳統夫瑯禾費衍射相比,模型間的差異通過映射計算,在迭代前將高數值孔徑下的笛卡爾空間測量衍射場逆向插值至真實ES空間,使得CDI逆問題直接在ES空間進行反演求解,完全消除了ES效應同時,不會增加的額外計算負擔。

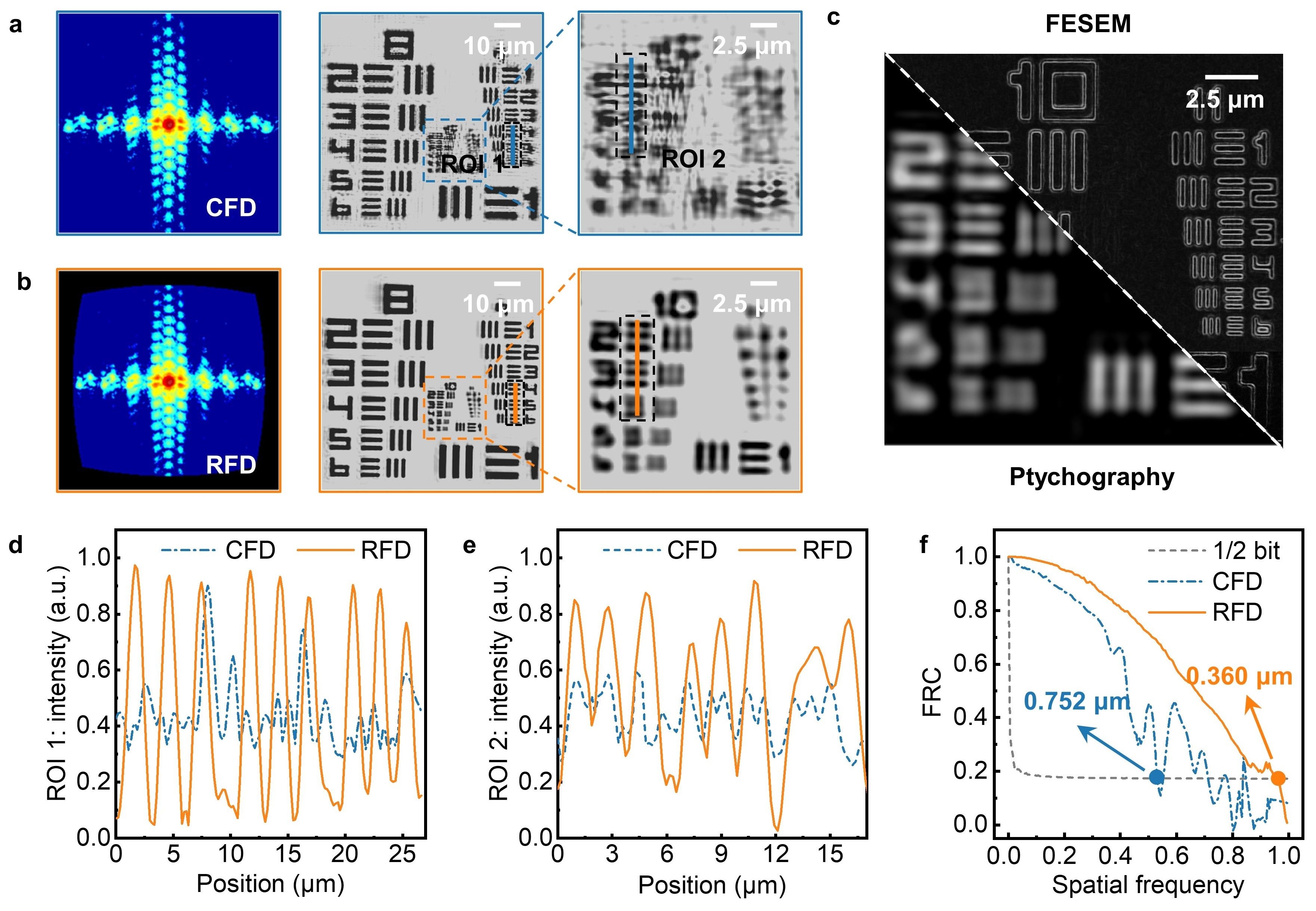

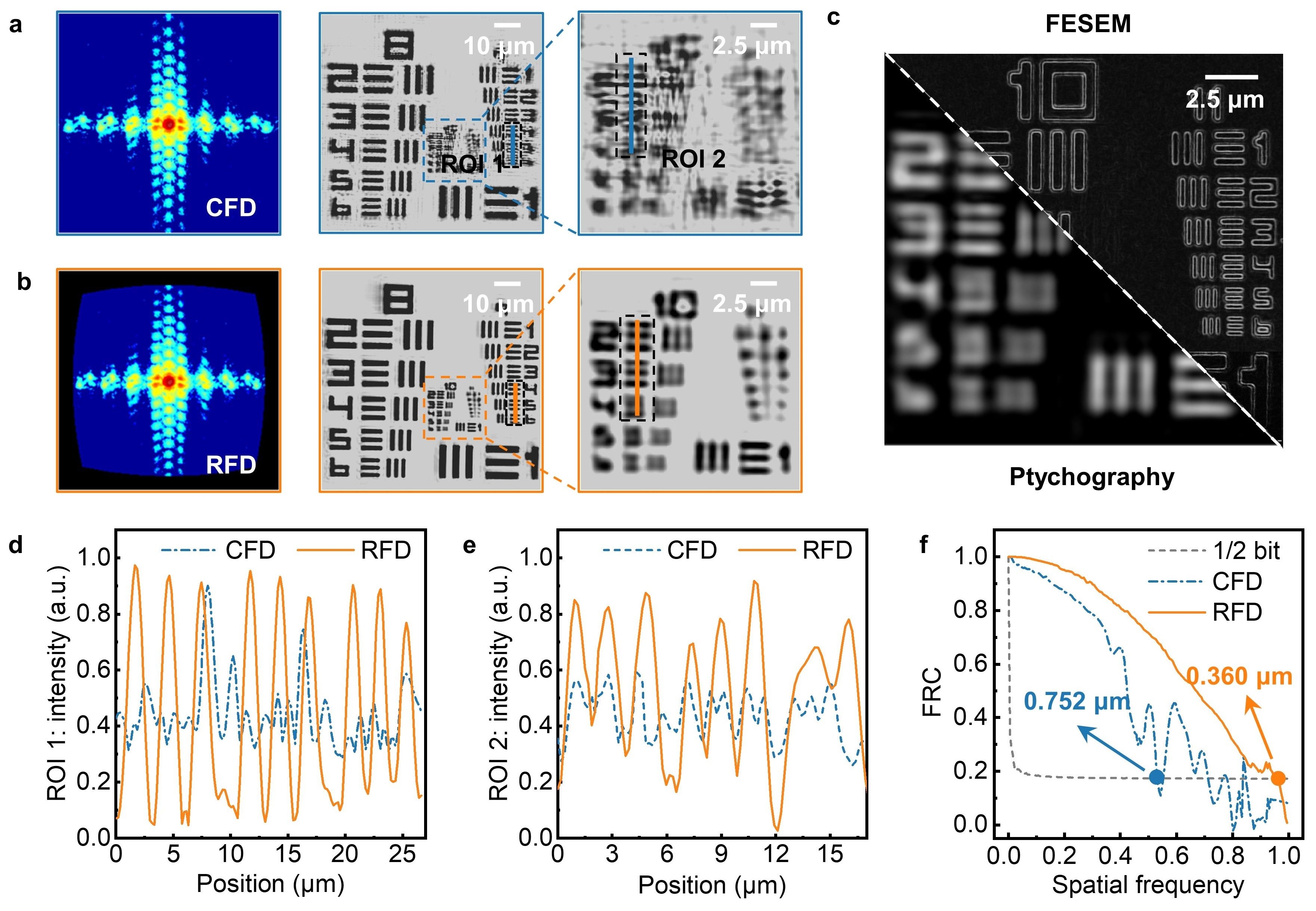

基于上述成像框架,本研究在CDI中驗證了完美傳遞函數的理論可行性,并成功將成像分辨率推至阿貝衍射極限。特別是在無透鏡疊層衍射成像中,研究團隊于接近0.9的超高NA系統下,將成像因子k優化至0.501,逼近了阿貝分辨率極限。憑借超高NA與逼近阿貝極限的k因子,最終在CDI系統中實現了0.57λ的近半波長級橫向分辨率,研究結果如上圖所示。

事實上,“嚴格夫瑯禾費衍射”(RFD)計算框架本質上仍根植于標量衍射理論。因此,其可廣泛拓展至前向/后向衍射傳播、光學空間成像、逆問題相位檢索、波場通信與傳感、光學計算及加密等領域。值得注意的是,該框架對波場的適用性也不限于電磁場,在聲學、地震學、波動力學等涉及波傳播的相關領域同樣具有廣闊的應用前景。

相關工作得到了國家自然科學基金重點項目和前沿探索項目、湖北省重點研發計劃、湖北光谷實驗室創新項目、廣東省基礎與應用基礎研究基金以及華中科技大學重大科技創新項目等課題支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。