【

儀表網 研發快訊】采用無機固體電解質和3.5V級正極的全固態鈉電池在高安全和高比能的低成本電化學儲能方面具有重要意義。但是在全固態正極中,目前常用的層狀氧化物正極(如NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2),因自身剛性較強且循環過程中產生巨大晶格應變,易導致活性顆粒內部開裂和正極/電解質接觸失效,進而引發不可逆容量損失。

近日,中國科學技術大學姚宏斌教授課題組與焦淑紅教授課題組合作,開發出一種應用于全固態鈉電池的高可變形性和低成本的新型鈉電氯化物正極材料NaFeCl4,有效解決了傳統氧化物正極在循環過程中面臨的接觸失效問題,并揭示了NaFeCl4在充放電過程中的相變過程以及結構可逆性。相關研究成果以“Deformable, Crack-free, and Low-Cost NaFeCl4Cathode with Highly Structural Reversibility for Stable All-Solid-State Sodium Batteries”為題,于9月18日發表在《美國化學會雜志》上。

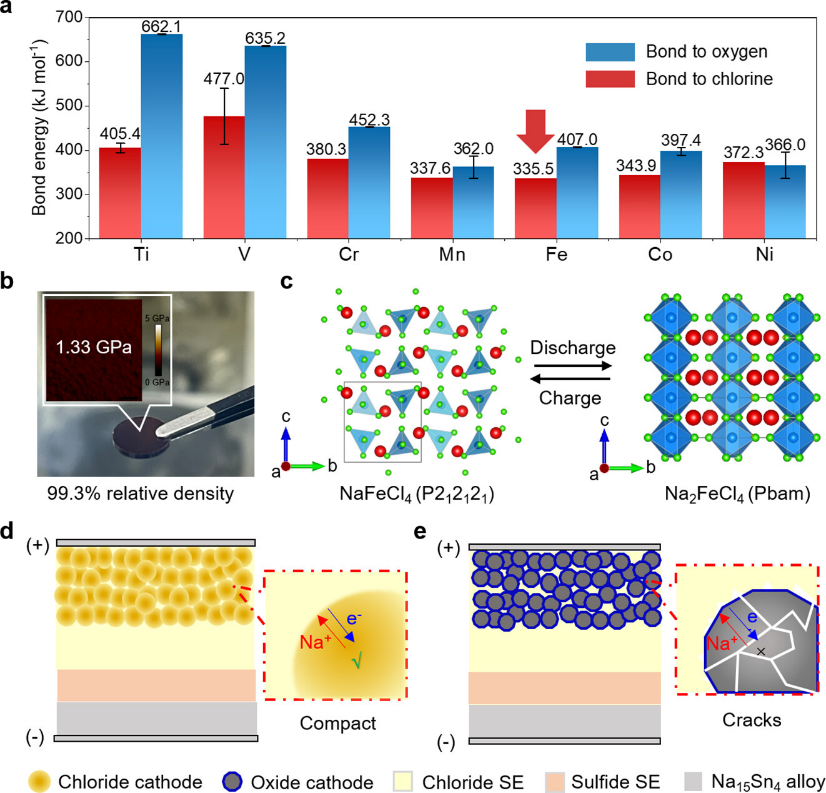

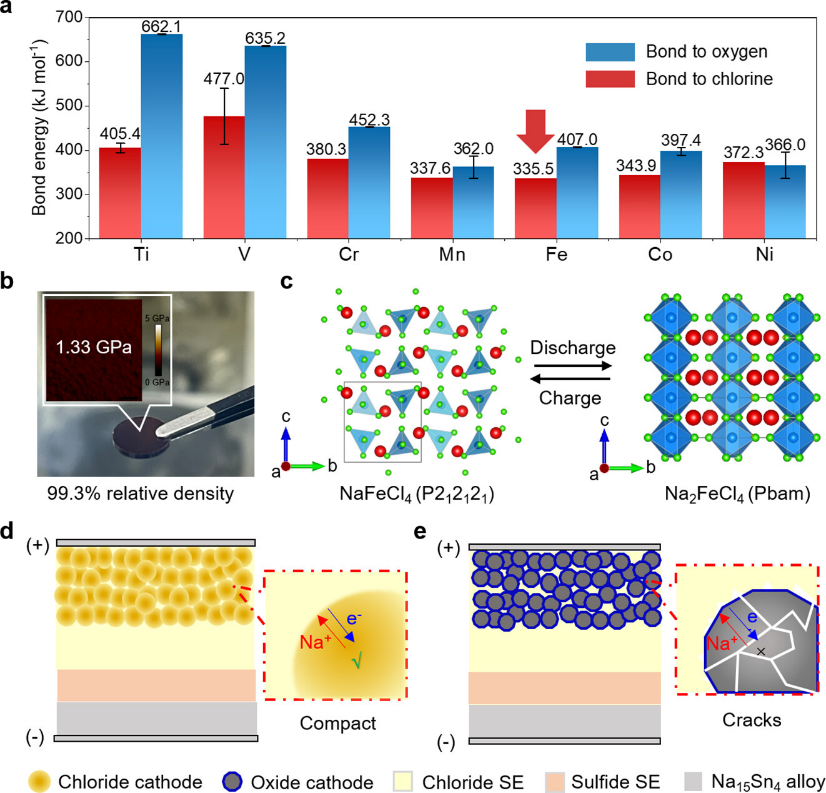

研究人員發現,Fe-Cl鍵在所有過渡金屬-氯雙原子分子中具有最低的鍵解離能(335.5 kJ mol-1),這意味著選擇Fe作為氧化還原活性元素更有可能構筑高可變形性正極。在此基礎上,研究人員成功合成了NaFeCl4,并發現冷壓成型的NaFeCl4楊氏模量僅為1.33 GPa,并具有極高的致密度(99.3%, 375 MP),有利于固態電池復合正極內部良好的固固接觸。

圖1.具有高度可變形性的NaFeCl4正極的設計思路。

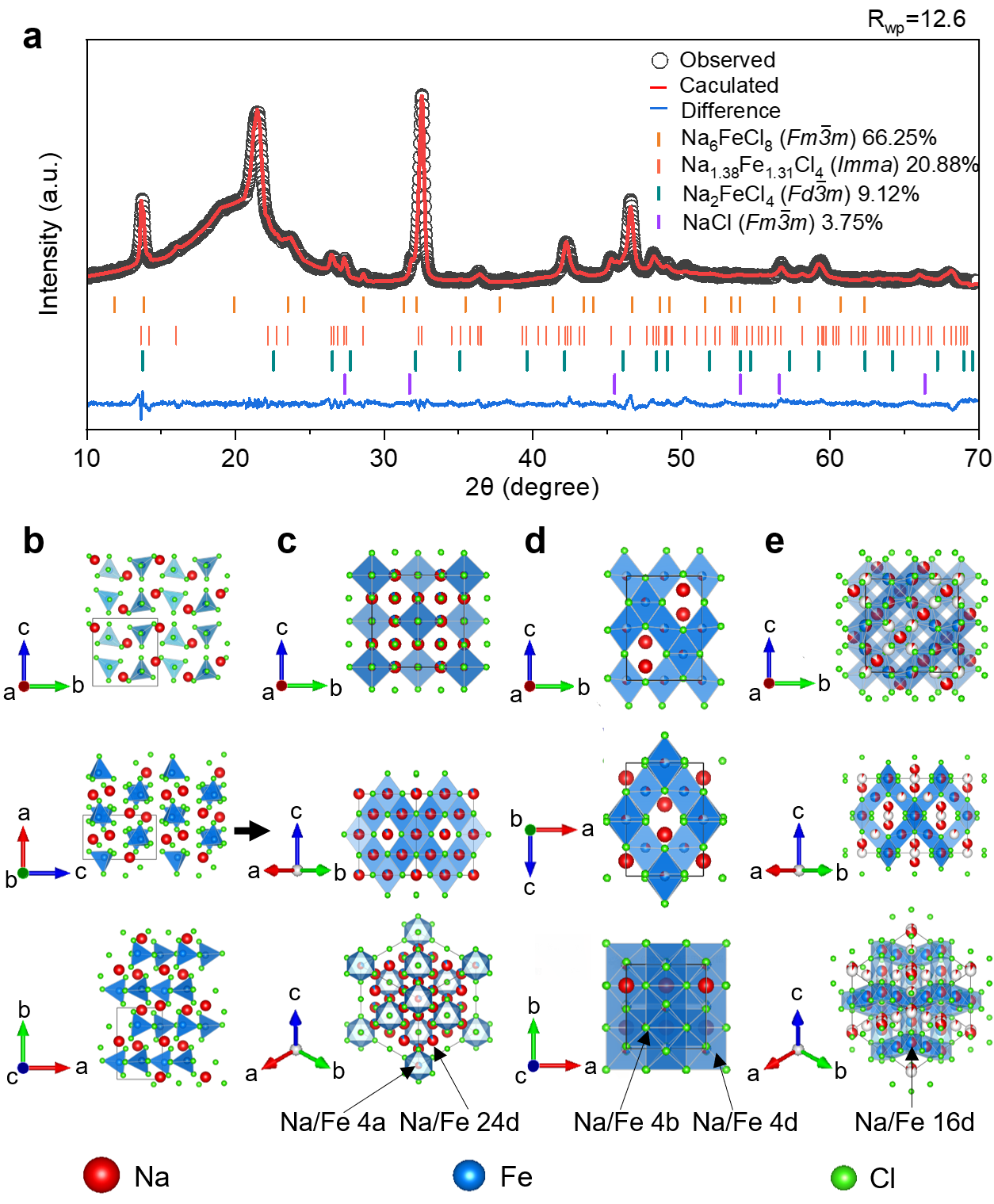

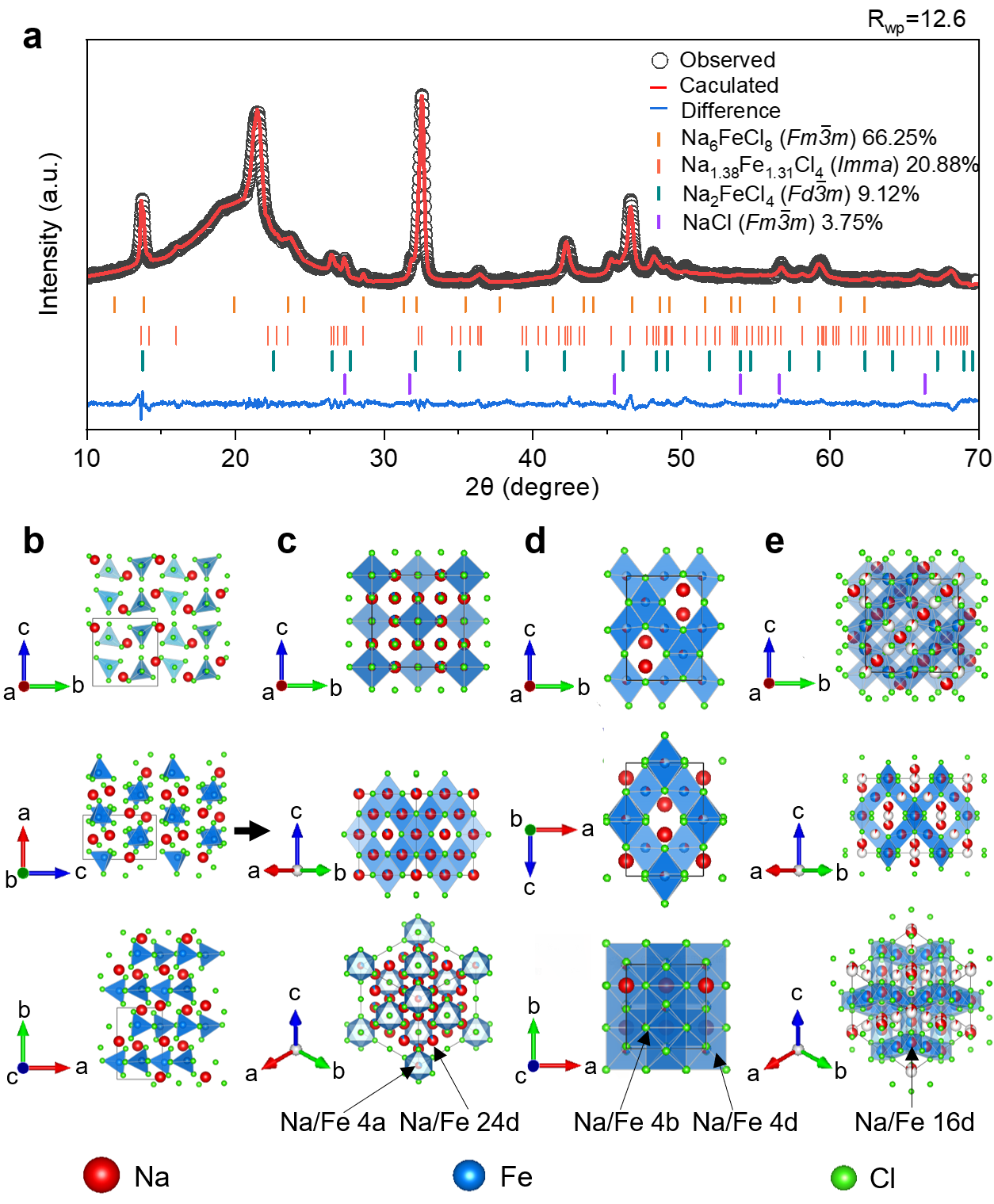

研究人員通過X射線衍射(XRD)和X射線光電子能譜(XPS)等測試深入探究了NaFeCl4正極在循環過程中的結構可逆性以及其獨特的兩階段相變原理,并揭示了NaFeCl4嵌入鈉離子之后產生的三種主要結構,包括Suzuki結構的Na6FeCl8(Fm3m),正交尖晶石結構的Na1.38Fe1.31Cl4(Imma),和立方尖晶石結構的Na2FeCl4(Fd3m)。除此之外,通過原子力

顯微鏡(AFM)和聚焦離子束(FIB)加工的掃描

電子顯微鏡(SEM)測試表明,NaFeCl4復合正極在不同荷電狀態下的模量均處于2-3 GPa之間,使得復合正極內部在循環過程中始終保持無晶界、裂紋和孔隙的致密形貌。

圖2.完全放電產物Na2FeCl4晶體結構的解析。

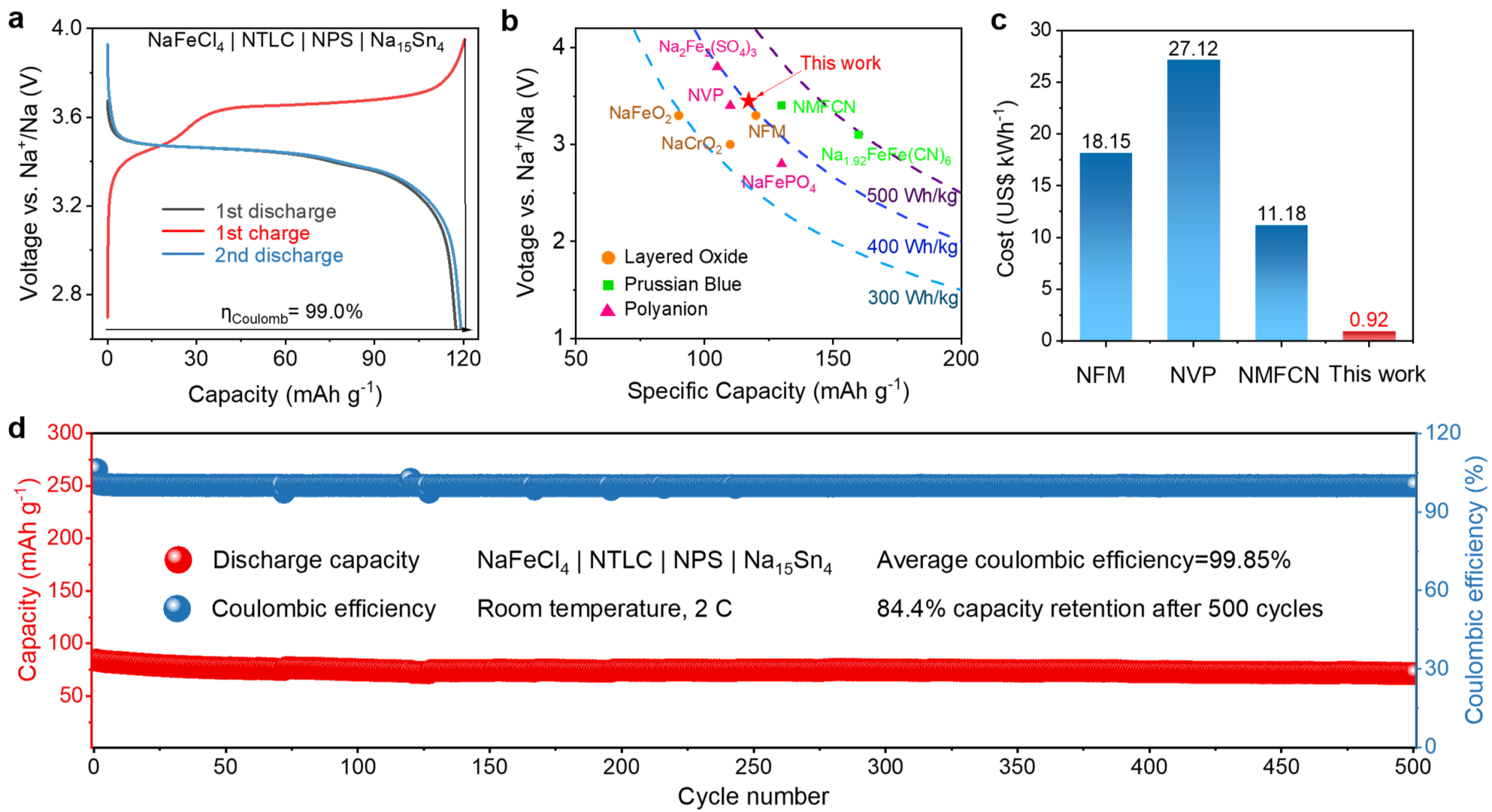

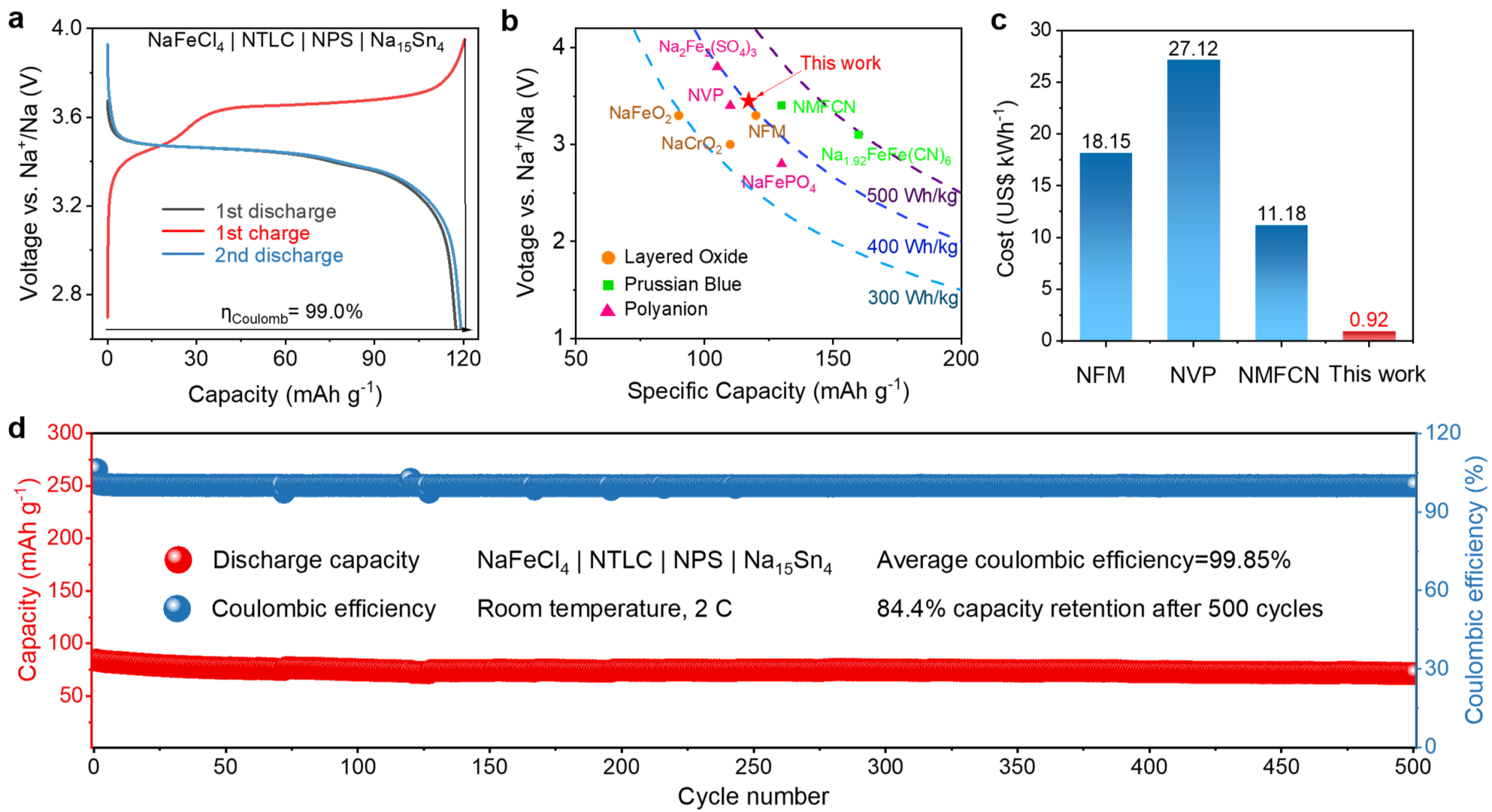

得益于NaFeCl4的可變形性和結構可逆性,基于其組裝的全固態鈉電池在500次循環后仍能維持84.4%的容量保持率。令人欣喜的是,盡管成本僅為常用鈉離子電池正極NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2的5.2%和Na3V2(PO4)3的3.7%,NaFeCl4仍能提供具有競爭力的能量密度(~405 Wh kg-1),這表明該新型鈉電氯化物正極不僅為解決全固態復合正極的接觸失效問題提供了全新的材料策略,還在未來大規模低成本儲能方面具有巨大的應用潛力。

圖3.NaFeCl4基全固態鈉電池的電化學性能。

我校化學與材料科學學院應用化學系博士研究生王子為、羅錦達和清華大學化學工程系黃中垣博士為共同第一作者,中國科學技術大學姚宏斌教授、焦淑紅教授、殷逸臣博士為共同通訊作者。該工作得到了國家自然科學基金、中國科學技術大學“雙一流”專項基金、安徽省科技創新計劃以及合肥高性能計算中心、中國科學技術大學微納米研究與制造中心、中國科學技術大學理化科學實驗中心的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。